Lage

„Als Vorgebirg der Rhön muß endlich der Sodenberg Distrikts-Commissariats Gemünden, anderthalb Stunden von Hammelburg, noch bemerkt werden; er ist zugleich auch einer der höchsten Berge und daher auch als Punkt zum Behufe der Landesvermessung bestimmt.“

Ja, er gehört noch zur Landschaft der Rhön, wenn er auch weit draußen im südlichen Zipfel des basaltenen Mittelgebirges liegt. Wächter, Vorposten, so kann man ihn bezeichnen, Hüter des lieblichen Tales der Fränkischen Saale. Mit seinen 500 Metern ist er ein Riese in seiner Umgebung, und von allen Seiten verspürt man die Wucht seiner Erscheinung. Weit geht der Blick ins Land, im Norden über die Schwarzen Berge bis zur Hochrhön. Bei klarer Sicht erscheint sogar in weiter Ferne Frankens heiliger Berg, der Kreuzberg.

Am Rande des fuldischen Herrschaftsgebietes gelegen, macht der Sodenberg dem Mächte-Duo Fulda-Würzburg sehr zu schaffen. Bewog vielleicht die Rivalität die beiden Stifte, die stolze Burg da droben am besten einfach verschwinden zu lassen? Schon in vorchristlicher Zeit muß der Berg eine bedeutende Rolle als keltische Fliehburg gespielt haben. Zum Schutz gegen die aus dem Norden anstürmenden Germanen hatten die Kelten in der Rhön ein System von Ringwällen und Burgen angelegt. Wie ein weiter Gürtel verteilen sie sich auf die vielen Rhönkuppen; Mettermich, Kreuzberg, Sodenberg, Milseburg - sie sind nur die markantesten unter vielen anderen. Zahlreiche Funde im Raum Diebach-Morlesau-Waizenbach-Windheim weisen denn auch hin auf einen Schwerpunkt früher Siedlungstätigkeit rund um den Sodenberg. Aus drei vorgeschichtlichen Perioden lassen sich Funde nachweisen: Aus der Hügelgräberbronzezeit 1800-1200 vor Chr., aus der Urnenfelderzeit ca. 1200 — 700 vor Chr., aus der Hallstattzeit ca. 750-450 vor Chr.

Befestigungen zeugen von Machtauseinandersetzung, künden stets von unruhigen Zeiten. Dank der Form ihrer steilen Basaltkuppen ist die Rhön für solche Ringwälle wie geschaffen. Auch der Sodenberg zeigt nach neuesten Untersuchungen eine frühmittelalterliche Wall-anlage, wie B.-U. Abels im „Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern" nachgewiesen hat. Seine Ergebnisse im Wortlaut:

„Der ovale Basaltberg überragt weithin sichtbar die Saaleniederung nach Norden um 300 m. Seine Hochfläche wird von einem zweiteiligen Ringwall umgeben, der eine Fläche von 750 m x 300 m ein¬schließt. Im Norden und Süden fallen die Berghänge mäßig steil ab. Im Osten schließt der Sodenberg mit einem nicht sehr steilen Hang an die angrenzende Hochfläche an, die er hier nur um 50 m überragt. Auf der Nordseite weist nur noch ein Stück einer künstlich steiler geböschten Hangkante auf die ehemalige Befestigung hin. Die Ostseite wird durch einen halbkreisförmigen, 10 m breiten und außen 3,5 m hohen Steinwall geschützt, dem ein 6 m breiter, seichter Graben vorgelagert ist. Innerhalb des nördlichen Abschnitts dieses Walles verläuft eine durchschnittlich 1 m hohe, künstlich steiler geböschte Hangkante. Nach einigen Metern, beim Umbiegen des Walles nach Südwesten, verflacht dieser fast vollständig, und der Graben geht in eine Hangterrasse über. Auf der Westseite ist der Wall teilweise wieder voll ausgeprägt. 150 m nordwestlich der Südecke befindet sich in der Befestigung eine 4 m breite Lücke, bei der es sich um das alte Tor handelt. Die von innen gesehen rechte Torseite wird von einem schräg nach außen laufenden 10 m langen, 4 m breiten und 0,6 m hohen Wall flankiert. Die linke Torseite wird durch ein nach innen ziehendes Wallstück gebildet. An diesem Tor enden die Hangterrasse und die künstlich steiler geböschte Hangkante. 160 m nordwestlich vom Tor zieht ein 35 m langer, 3 m breiter und 0,5 m hoher Wall den Hang hinauf und läuft in einem Bogen nach Nordwesten, wo er noch 15 m weit zu verfolgen ist.

Auf der Nordseite weist nur noch ein Stück einer künstlich steiler geböschten Hangkante auf die ehemalige Befestigung hin. Die Ostseite wird durch einen halbkreisförmigen, 10 m breiten und außen 3,5 m hohen Steinwall geschützt, dem ein 6 m breiter, seichter Graben vorgelagert ist. Innerhalb des nördlichen Abschnitts dieses Walles verläuft eine durchschnittlich 1 m hohe, künstlich steiler geböschte Hangkante. Nach einigen Metern, beim Umbiegen des Walles nach Südwesten, verflacht dieser fast vollständig, und der Graben geht in eine Hangterrasse über. Auf der Westseite ist der Wall teilweise wieder voll ausgeprägt. 150 m nordwestlich der Südecke befindet sich in der Befestigung eine 4 m breite Lücke, bei der es sich um das alte Tor handelt. Die von innen gesehen rechte Torseite wird von einem schräg nach außen laufenden 10 m langen, 4 m breiten und 0,6 m hohen Wall flankiert. Die linke Torseite wird durch ein nach innen ziehendes Wallstück gebildet. An diesem Tor enden die Hangterrasse und die künstlich steiler geböschte Hangkante. 160 m nordwestlich vom Tor zieht ein 35 m langer, 3 m breiter und 0,5 m hoher Wall den Hang hinauf und läuft in einem Bogen nach Nordwesten, wo er noch 15 m weit zu verfolgen ist.

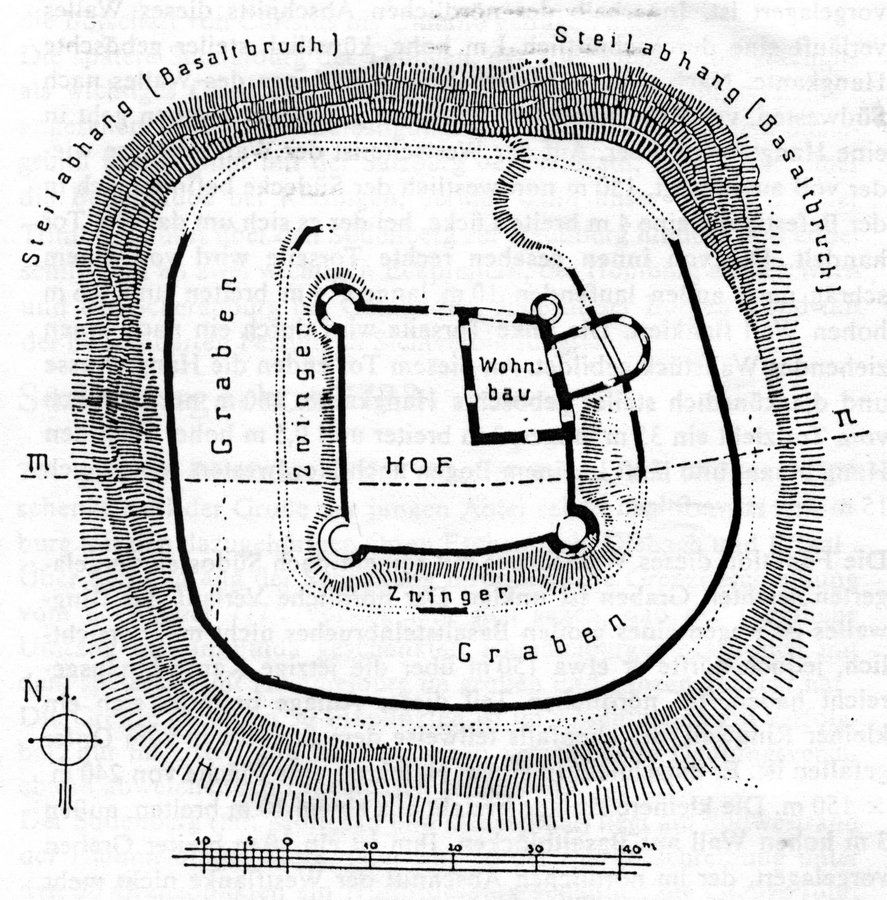

Die Funktion dieses Wallstückes mit seinem nach Südosten vorgelagerten seichten Graben ist unklar. Der nördliche Verlauf des Ringwalles ist wegen eines großen Basaltsteinbruches nicht mehr ersichtlich, jedoch dürfte er etwa 150 m über die jetzige Kante hinausgereicht haben. Im nördlichen Teil dieser Anlage befindet sich ein kleiner Ringwall, der ebenfalls teilweise dem Steinbruch zum Opfer gefallen ist. Er umschließt in einem Halbkreis eine Fläche von 240 m x 150 m. Die kleinere Anlage besteht aus einem 10 m breiten, außen 3 m hohen Wall aus Basaltblöcken. Ihm ist ein 10 m breiter Graben vorgelagert, der im nördlichen Abschnitt der Westflanke nicht mehr nachweisbar ist. Wall und Graben stoßen im Osten auf die hier künstlich steiler gestaltete Hangkante. Nach Südosten, auf den Innenraum der größeren Anlage gerichtet, ist dem Befestigungssystem als zusätzlicher Schutz noch ein weiterer 15 m breiter, 1 m hoher Wall vorgelagert. Innerhalb dieses kleineren Befestigungsringes stand die Ruine der erstmalig im Jahre 1393 erwähnten Burg Sodenberg, die durch den Steinbruch schon vor dem Zweiten Weltkrieg völlig abgetragen wurde.

Obwohl auf dem Berg keinerlei Funde gemacht wurden, scheint es sich bei dem ganzen doppelten Ringwall um eine frühmittelalterliche Anlage zu handeln, worauf der an der untersten Stelle nachweisbare Hanggraben hindeutet.“

In der Germanenzeit war der Sodenberg Opferstätte für die Verehrung der Götter und Thingplatz. Es wäre gar nicht verwunderlich, wenn die ersten Glaubensboten im Saaletal gerade und zuerst auf diesem „Götterberg“ das heilige Kreuz aufgerichtet und von hier aus die Botschaft von Christus ins Umland getragen hätten.

Die spätere Stammburg der Thüngen, der Kilianstein, muß abermals als wichtiges Glied eines wohldurchdachten Verteidigungssystems angesehen werden. Die Befestigungslinie verläuft entlang dem Saalegrund und beginnt mit der Salzburg bei Neustadt, führt weiter über die Bodenlaube bei Kissingen, berührt dann unser Gebiet mit der Trimburg, führt über den Sodenberg zur Reußburg hinüber und endet schließlich an zwei wichtigen Eckpfeilern, der Homburg an der Wern und der Scherenburg bei Gemünden. Jede dieser Burgen stand mit der benachbarten Festung in Sichtverbindung.