Ruine Arnstein

Die Burgruine Arnstein am linken Saaleufer zwischen Morlesauer und Ochsenthaler Gemarkung gibt der Nachwelt viele Rätsel auf. Wann sie zerstört bzw. zerfallen ist, läßt sich nicht mehr feststellen. Keine Quelle gibt darüber Auskunft. Nur Nachgrabungen lassen vielleicht noch das Dunkel erhellen.

Der Mangel an archivalischen Unterlagen, das Fehlen der Namensnennung in alten Quellen - läßt das nicht die Vermutung zu, daß das Auflassen dieser Burg bereits vor der spätmittelalterlichen Wüstungsperiode, also um 1300, anzusetzen ist?

Interessanter scheint jedoch die Frage zu sein: Wann ist die Burg Arnstein entstanden? In einem Lehnbuch der Würzburger Universität vom Jahre 1714 steht vor der Beschreibung des Ortes Morlesau und seiner Gemarkung folgende Notiz:

„Der sogenannte Arnstein (worauf vor undenklichen Zeiten ein adeliges Schloß gestanden, nachmals aber, da solcher in völlig Abwesen und Ruin gerathen, zum Theil mit Gesträuch und Gebüsch überwachsen gewesen) ist bei bisherigen hochfürstlichen würzb. Universität- und Juliusspitals-Inhabung dero beiderseits Unterthanen zu Morsau und Ochsenthal zu Weinberg zu reuthen überlassen, und ihnen jeder Morgen ein 4 Pfd. jährlichen Zins (...) nebst hernachfolgende Gerechtigkeiten (1 fl. Handlohn von 20 fl. in Verkaufsfällen) Anno 1711 vererbt worden. Dieser Arnstein soll die Ochsenthaler von der Morsauer Gemarkung scheiden.“

Der knappe und doch so wichtige Hinweis gibt eine Fülle von Rätseln auf. Geographische Karten auch neueren Datums weisen noch eine „Ruine Arnstein“ aus. Heimatkundliche Forschungen haben bis dato noch keine klärende Antwort auf die vielfachen Fragen ergeben: Handelt es sich um ein adeliges Schloß? Um eine alte Burg? Für welches Jahrhundert sind Bau und Entstehung anzusetzen? Welche Bedeutung kam dem „adeligen Schloß“ zu? Muß man es in Verbindung sehen mit den zahlreichen Burganlagen des Saaletales, die allesamt eine wichtige Schutzfunktion hatten? Wann ist die Burg „in Ruin geraten“? Welchem adeligen Geschlecht diente sie als Stammschloß? Fragen, die durch eine nähere Untersuchung des Baustils und eine sprachwissenschaftliche Erforschung des Namens dieser Burg nur ansatzweise beantwortet werden können.

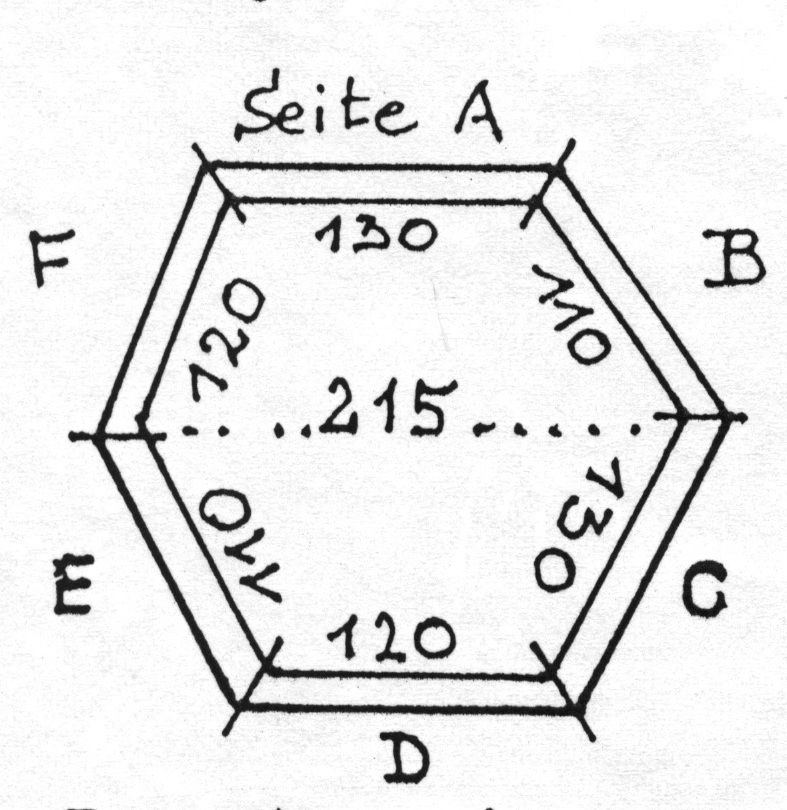

Von der Burgruine Arnstein ragt nur noch ein dürftiger Turmstumpf aus dem bewaldeten Boden. Bauweise und Bauform verdienen besondere Aufmerksamkeit: Der Turm hat die seltene Form eines Sechsecks. Die Innenseiten des Gemäuers sind nicht von gleicher Länge. Die Mauerseite A weist eine Nische auf mit den Ausmaßen 35:35:32 cm. Die gutgehauenen Sandsteine sind mit einem Mörtelgemisch aus Sand und Kalk fest miteinander verbunden. Höhe bzw. Tiefe des Turms lassen sich im derzeitigen Zustand nicht feststellen; hier sind weitere Grabungen erforderlich.

Baustil der Burg Arnstein Als klassische Zeit des Burgenbaues ist das 12. und 13. Jahrhundert anzusehen . Die Anlage der meisten mainfränkischen Burgen stammt aus dieser Zeit. Voraussetzung für den Burgenbau war das ausgebildete Lehenwesen.

Als klassische Zeit des Burgenbaues ist das 12. und 13. Jahrhundert anzusehen . Die Anlage der meisten mainfränkischen Burgen stammt aus dieser Zeit. Voraussetzung für den Burgenbau war das ausgebildete Lehenwesen.

Allgemeines Kennzeichen dieser Bauten war der viereckige Bergfried. Man kann sogar die Faustregel aufstellen: „Alle Bergfriedbauten unseres Gebietes, die über den Beginn des 13. Jahrhunderts zurückreichen, sind viereckig.“ Mit dem Aufkommen wirkungsvoller Belagerungsmaschinen erkannte man den runden Turm als zweckmäßige Form.

Viereckige Türme tragen die Burgen der staufischen Zeit, also des 11. und 12. Jahrhunderts. Eine Ausnahme bildet die Burg Saaleck; der alte fuldische Besitz weist schon einen runden Bergfried auf aus dem späten 12. Jahrhundert. Runde Bergfriedtürme sind sonst erst dem 13. und 14. Jahrhundert zuzuweisen.

Natürlich gibt es auch einige Zwischenformen: so weisen die Burgen Rieneck im Spessart und die Stollburg im Steigerwald einen achteckigen Bergfried auf. Auch siebeneckige Türme sind nachweisbar. Bevor der achteckige Bau in der Burganlage von Rieneck gebaut wurde, stand schon ein siebeneckiger Turm da - Beginn 1168.

Das besondere Kennzeichen der Burg Amstein ist ihr sechseckiger Turm. Eine seltene Erscheinungsform! Welcher Epoche ist die wohl zuzurechnen? Gleichförmige „Muster“ finden sich in den Schloßtürmen der Henneburg, dann auf dem nahen Reußenberg, auf der Bodenlaube und hinter dem Augustinerkloster zu Münnerstadt.

Der Baustil der Burgruine Arnstein läßt allein noch keine exakte Datierung zu.