Zur 650. Jahrfeier der Verleihung der Stadtrechte, am 20. September 1953, im Hofe des Roten Schlosses

Die Feier des 650. Jahrestages der Verleihung der Stadtrechte für Hammelburg hätte keine bessere Verbindung erhalten können, als die mit dem Tage der Weihe unserer neuen Glocken. Es muß uns alle mit Freude und Dank erfüllen, daß der Tag der weltlichen Feier gepaart ist mit einem kirchlichen Jubelfest an diesem bedeutsamen Markstein der Stadtgeschichte.

1. Das Leitmotiv meiner Ausführungen soll das Thema sein: „Bauwerke als Zeugen der Stadtgeschichte." Wir bezeichnen - auch in unserem Stadtprospekt - unser Städtchen als ein „historisches", was trotz der tödlichen Wunde des Markustages, vor nun fast 100 Jahren, noch seine Berechtigung hat. Werfen wir einen Blick auf die alte Stadt; lassen wir uner-örtert, wo das „Castellum", das Hetan dem heiligen Willibrord zur Errichtung eines Klosters geschenkt hat, gestanden haben mag! Wir wissen es heute noch nicht mit Sicherheit. Eines aber dürfen wir als sichere Tatsache annehmen : die Altstadt hatte ihre ersten Höfe, ihre erste Kapelle, (nach einer Legende durch Bonifacius gegründet und geweiht) ihre Mühle (die Altstadt-Mühle, von der noch 1550 die Rede ist,) an dem Platz, an dem sich heute das Kloster Altstadt erstreckt! Und eine Burg hat frühzeitig, noch vor dem Auftreten der Saalecker auf die alte Stadt herabgesehen und sie geschützt. Der Burgfried, der „Blaue Hut", allerdings in seiner jetzigen Form erst um 1150 entstanden, ist der älteste lebende Zeuge unseres frühen Gemeinwesens. Der zweite wäre die Saalebrücke von 1121 gewesen, eine der ältesten Brücken Deutschlands überhaupt, wenn nicht die letzten Schauer des 2. Weltkrieges ihr Ende besiegelt hätten. Das Geburtsjahr der alten Brücke (im 12. Jahrhundert) war aber der Auftakt zu einer entscheidenden Wandlung in der Ortsgeschichte: es beginnt sich der Schwerpunkt auf das rechte Saaleufer zu verlagern: die alte Siedlung verfällt, wie ein Chronist um 1200 schreibt. Die „neue Stadt" aber sollte die alte an Größe und Bedeutung bald bei weitem überflügeln !

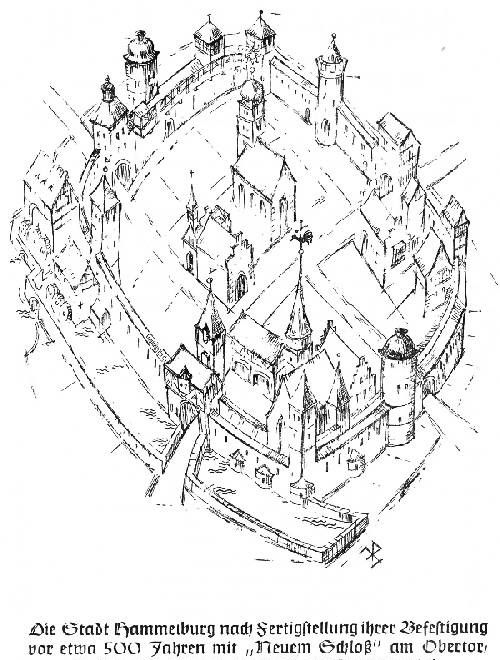

2. Die Niederlassung am Saaleufer ist damit in das 2. Stadium ihrer Entwicklung eingetreten. Diese Zeit bringt aber auch eine nicht abreißende Kette von Fehden zwischen dem Bischof von Würzburg und den Abten von Fulda, ohne daß die Abmachungen der Mainzer Synode 1099 und die Ermahnungen Alex. II. an Adalbero das gespannte Verhältnis auf die Dauer hätten entgiften können. Wir sehen aus eben diesen Grund die Hammelburger Mauern wachsen; die ländliche Siedlung wird zum Markt; wird zur Festung und zu Recht geht das Sprüchlein um: „Als man zählt 1220 und ein, ward Hammelburg ummauert mit Stein, durch Konrad II., Malkoz genannt, im Römischen Reich gar wohl bekannt!" 1260 ist der Mauerkranz geschlossen und z. T. verdoppelt, (1256/60 hatte Heinrich IV. vollendet, was Konrad Malchus begonnen.) Hammelburg steht da, ein „Trutz-Würzburg" mit 3 gewaltigen Toren; (das Feuer hat sie 1854 zerstört), mit vielen Türmen, von denen heute nur noch drei, Mönchsturm, Baderturm und Wächtershütt' sich aufrecken über den Mauerresten eines wehrhaften Gemeinwesens. Die Bewehrung war die Vorstufe zur Stadtwerdung, aber auch die Vorstufe zu einer gewissen Selbständigkeit gegenüber ihren Herren, den Fürstäbten von Fulda.

3. Wir treten in die 3. und entscheidende Phase der Ortsgeschichte ein. Die Vorbereitungen waren geschehen: Konrad II., der ritterliche Abt, hatte schon 1242 dem Ort ein Bonifatius-Siegel verliehen und der seitdem amtierende Magistrat arbeitete zielbewußt auf die Bestätigung der Stadtrechte durch den Kaiser hin.

Albrecht I. setzte in Würzburg am 1. August 1303 seinen Namen unter das Dokument, welches der Stadt alle Freiheiten der Reichsstadt Gelnhausen gewährte. Der Abt händigte den Stadtvatern das Dokument aus; der Akt mag in der alten, in der Martinskirche, vollzogen worden sein. Außer den schon genannten Türmen und Mauern ist auch die Saalmühle ein Zeuge jener Zeit. Auch das Spital, ehedem ein hoher Treppengiebel-bau, ist noch in Resten der Grundmauern vorhanden; das alte Spitalkirchlein von 1404 wurde 1854 bis auf seine Grundfesten vom Feuer ausgezehrt. Zuvor aber schlug die Geburtsstunde unserer kath. Pfarrkirche, dem Täufer Johannes geweiht. Niemand kann sich wohl dem Weben der alten, frommen Zeit entziehen, wenn er am stillen Chorwinkel vor der Bauinschrift von 1389 und dem Katharinen-Epitaph der Frau des Chorbaumeisters steht. Die aufstrebende Stadt, ihr rühriges und opferfreudiges Bürgertum, haben in 70 Jahren einen Bau errichtet, der ihnen heute noch zum Ruhme gereicht und dartut, daß tätiger Glaube erhalten blieb, derselbe Geist, der ihr 1950 ein neues Gewand gab und derselbe Opfersinn, der ihr heute neue Stimmen zur Ehre des Höchsten verleiht. Wehmütig müssen wir aber rückschauend feststellen: Es war gleichzeitig die herbstliche späte Blüte des Mittelalters; der Schlußstein der Kirche war auch der Schlußstein einer frommen, gläubigen, nur Gott verhafteten Zeit: eben des Mittelalters!

4. Haben so die Stadtrechte, die zur Zeit der Kirchenvollendung mit der Verleihung eines gefreiten St. Martins-Marktes, des Marktrechtes, durch Kaiser Karl IV. 1357 ihre Krönung gefunden haben, das Emporblühen Hammelburgs glückhaft gefördert, so tritt mit dem 16. Jahrhundert eine ganz neue, unerwartete Wendung ein. Es ist die 4. Phase der Entwicklung.

...nd Bauernkrieg haben die Stadt völlig aufgerührt. Der neue Geist der kritischen Einstellung zum Altüberkommenen zog ein, mit Fanatismus begrüßt von einer eigenwilligen Bürgerschaft und dem Rat der Stadt, die aufrüherischen Schwärmern nur zu willig ihr Ohr liehen. Man versuchte, seit 1524, die Bevormundung der Abte abzuschütteln. 9 Rädelsführer verbluteten unter dem Beil des Henkers auf dem Rathaus platz während der Bau des Rathauses schon aus den Kellermauern empor, wuchs. 1529, vor 424 Jahren, wurde der prächtige Bau mit seiner zweiläufigen Treppe und seinem reich ornamentierten Prunkgiebel bezogen und er wurde für den reformatorisch gesinnten Rat ein Symbol des Trotzes gegen den Abt. Magister Behm, Kempach, Stauf, Math. Wankel und die prot. Ritterschaft versuchten der neuen Lehre zum Durchbruch zu verhelfen, bis in den 90er Jahren der Kampf verebbte und die alte Lehre durch Balthasar v. Dernbach zum Siege geführt wurde. Das alte Rathaus also, der Marktbrunnen und die „Alte Kellerei" des Balthasar v. Dernbach sind Zeitbilder schwerer relig. Wirren gewesen.

5. Nun, da der Kulminationspunkt unseres heutigen Blickfeldes überschritten ist, kann der weitere Rückblick kürzer gefaßt werden. Lassen sie mich im Vorübergehenden die Zeugen des 17. Jhts. streifen, geboren 1 Jahr nach dem Grauen und der Verwüstung eines 30jährigen Krieges – unsere liebe Franziskanerkirche Kloster Altstadt, da wo schon Bonifatius einst ein Kirchlein zu den 14 Nothelfern geweiht!

Lassen sie mich kurz einen Blick werfen auf das ehem. Kellereischloß, die Sommerresidenz der Fürstäbte, dessen rote Mansarden über prächtigen Gärten und Häusern nach Saaleck und Altstadt hinübergrüßten! Hier ist der Geist Adolfs v. Dalberg lebendig, so wie sich Amand von Busek in dem Kirchlein Maria Steinthal, 1739, ein lebendiges Zeugnis gesetzt hat, derselbe, der den feinsinnigen Hammelburger Bildhauer Faulstig gefördert, dessen Nepomuk noch heute stilvoll den Spitalgarten abschließt. Und die Zeugen des 18. Jahrhunderts klingen aus in dem Bau des liebenswürdigen Bischofs Adalbert v. Harstal, der auf Schloß Saaleck Wohnung genommen hatte und ihm jene Form gab, in der es heute auf die Stadt herniederschaut.

6. Ich muß zum Schluße eilen! Das 19. Jahrhundert sieht unsere Stadt beim Königreich Bayern. Es war erst eine glückhafte Zeit! Niemand konnte ahnen, daß die 2. Hälfte mit den Brandkatastrophen von 1854 und 1866 sie so vieler histor. Denkmäler berauben sollte! In Asche sanken der Prunkgiebel des Rathauses, die Dächer des Roten Schloßes, die 3 mächtigprächtigen Tore und der Brückenturm. Doch man meisterte die Not, wie man es zuvor getan in allen Katastrophen, Kriegen, Seuchen und Hungersnöten. - Mit Gottes gütiger Hilfe! Die Glocken, die ehernen Zeugen für das Jubeljahr 53, auch geformt aus dem Opfersinn der Bürger, die bald die Ehre Gottes über die Stadt hinrufen werden, heischen unseren Dank für seine schützende Hand, die sich zu allen Zeiten über die Stadt breitete - sie vor der Zerstörung im Bombenkrieg bewahrte und - will es Gott - auch seinen Segen künftiges Planen der Stadt und ihrer Führung herabflehen werden. Gott zum Preis, der Heimat zur Ehre!

Kbr.