Viele Urkunden berichten über den Weinbau im Saaletal

Zu den ältesten Dörfern des Kreises zählt Euerdorf, das schon im 8 Jahrhundert Weinbau betrieb.

Nach einer Urkunde aus dem Jahre 824 schenkten Balderich, Egirich und Batto von Machtolf den Teil einet Weinberges, in der Flur Machiolfhausen (Machtilshausen) gelegen, an das Kloster Fulda. 842, 14. Mai schenkte Hagano dem Fuldaer Kloster einen Weinberg in der Thulbaer Markung. 1094 übergab der Edle Bodo dem Kloster Theres unter anderem 4 Weinberge in Sulzthal und 3 in Aura.

Die Abtei Aura erhielt um 1113 in Sulzthal nach dem Stiftunsbrief des heiligen Bischofs Otto 8 Mausen Weinberge (ein Mauso hatte 30 Morgen = 1 Hube) und in Elfershausen 4 Mausen mit Weinbergen. Nach einem um das Jahr 1160 festgesetzten Güterverzeichnis besaß das Kloster Fulda zu Wintgraben ( = Langendorf, an der Saale gelegen), 6 Weinberge.

Im Jahre 1934 verkaufte die Gräfin Mechthild von Henneberg an das Stift Würzburg auch 22 Morgen freie und 7 Morgen belehnte Weinberge. 1259 überläßt Johann von Reichenberg dem Abte von Fulda 10 Morgen Weinberge von Hundsfeld, am alten Berge beim Reußenberg. 1279 erhielt Albert von Wiersfeld (Weyersfeld) in Diebach 7 Morgen Weinberge zu Lehen. 1290 schenkte Konrad der Jüngere von Westheim dem Hammelburger Bürger Gottfried von Winkels zwei Joch Weinberge als Lehen für ihn und seine Erben. Der Weinberg lag am Ende des „Hamilberg" - der gewöhnlich „Rotene" heißt.

1302 übereignete Abt Heinrich von Fulda dem Kloster St. Johann zu Fulda zwei Weingärten im Dorf Dippach.

Um 1303 besaß Dietrich von Abersfeld in Engenthal einige Weinberge. Im gleichem Jahre erhielt Marquard von Bodenlauben 10 Morgen Weinberge in Engenthal als Lehen.

Heinrich von Buchenberg, auch Buchenau (vom Büchelberg bei Untererthal) besaß 1303 auch den Weinzehnt von 2 Morgen in Feuerthal. Nach dem Würzburger Lehensbuch vom Jahre 1303 besaß Hermann vom Sotenberg mit seinen Söhnen Hermann und Dietrich als Würzburger Lehen den dritten Teil des Weinzehnten von Feuerthal und Westheim. Heinrich von Büchelberg verkaufte 1317 dem Dietrich von Abersfeld 4 Morgen Weinberge in der Botenlauben.

Nach dem Hennebergischen Lehensverzeichnis von 1317 besaßen die Herren von Erthal ein Lehen von 4 Acker Weingärten in „Wedemarsthal" (Wirmsthal), die Brüder Konrad und Syboth Lynser in Ramsthal 10 Äcker Weingärten, Konrad für sich nochmals 10 Äcker Weinberge am Hartberge. Um 1303 wurde in Trimberg Siboto von Bonnland mit 5 Morgen, Otto von Ecksdorf mit 8 und Otto von Eschenbach mit 6 Weinbergen belehnt. Außerdem erhielten in der Zeit von 1303-1358 Friedrich und Lutz von Herbilstadt 8 Morgen Weinberge in der Markung Trimberg, Wigler von Trimberg 13 Morgen Weinberg in Trimberg und Langendorf, Konrad von Westheim 6 Morgen Weinberg unter dem Schloß Trimberg. 1313 besaß Dietrich von Abersfeld in Machtilshausen 3 Morgen Weinberge als Bodenlaubensches Lehen. 1315 hatte er 10 Morgen Weinberg in Engenthal.

1313 wurde Albert Aple Turning mit 7 Morgen Weinberg zu Euerdorf und 2 zu Bodenlauben vom Grafen Bechtold von Henneberg belehnt. Um das Jahr 1317 übergab Heinrich von Nüdlingen „alle seine Weinberge zu Trimberg" dem Grafen Berthold von Henneberg für ein Burggut. 1321 überließ das Kloster Thulba dem Kloster Frauenrod 2 1/4 Weinberge am Zimmerberg bei Elfershausen gegen 1 1/4 Weinberge bei Tulbesberg. 1353 schenkte Abt Heinrich V. dem Kloster auf dem Frauenberg 12 Mor-gen Weinberge bei Diebach. 1355 gaben Otto v. Volnant zu Herbilstadt 8 Morgen Weinwuchs an den Bischof zu Würzburg, in Machtilshausen.

Hans von Kissingen erkaufte 1375 von den Geschwistern von Kotzau unter anderem auch 5 Acker Weinberg in Machtilshausen.

1363 kauften Hans und Dietz von Erthal Weinberge am Spangesberg bei Diebach.

Um 1400 waren mit Reben bestockt der Altenberg, Gries und Hänge des Arnstein bei der Ortschaft Flach zwischen Diebach und Morlesau. 1404 beurkundeten Dekan und Kapital des Stiftes Haug in Würzburg, daß der Zehnt von gewissen Weinbergen in der Hammelburger Markung nicht dem Stift Haug, sondern dem Kloster Thulba zuerkannt werde. 1483 erwarb Michael von Schwarzenberg den Weinzehnt im Rotenthal zu Langendorf. 1590 verkaufte Daniel XI. von Thüngen ein Drittel des Zehnts von Westheim an Getreide und Wein an Georg Eirich von Erthal. 1603 führte der Bürger Hill von Hammelburg Klage gegen den Herrn von Erthal wegen widerrechtlicher Wegnahme des Weinzehnts zu Westheim; dafür wurde diesem der Weinzehnt zu Obereschenbach beschlagnahmt. Bestandsbriefe der Gemeinden Dippach (Diebach) Frankenbrunn, Morlesau, Pfaffenhausen und Waizenbach aus dem Jahre 1603 berichten über den Wein und Getreidezehnt an das Stift Haug in Würzburg. 1612 verpfändete Eirich von Erthal dem Domherrn Wolf Adolf von der Tann die Weinzehnten zu Elfershausen und Feuerthal auf je 2 Jahre um 1500 Gulden, für die damaligen Verhältnisse ein bedeutender Betrag, aus dem der Wert des Weines zu ersehen ist.

Aus dem Jahre 1669 stammen Akten über den Weinzehnten der Herren von Erthal am Zimmerberg auf Feuerthaler Gemarkung. 1672 stellte Valentin Voit zu Wirmsthal einen „Lehensevers" aus, bezüglich 3/4 Weinberg am Scheinberg. Der Weinberg war dem Fürstbischof „lehenbar" und „zinsbar" gemacht worden.

Nach einer Urkunde aus dem Jahre 1676 hatte Pfaffenhausen eine ganze Weinfuhr an Fulda abzugeben.

Ein aus dem Jahre 1697 stammendes Weingültbuch des Klosters Aura berichtet über die Weinbezüge in Aura, Euerdorf, Elferhausen und Sulzthal. Nach einer Urkunde vom Jahre 1799 verhandelte man mit dem Stift Haug Würzburg, wegen Einführung einer besseren Ordnung bei der Weinzehnterhebung.

1802 wurde der Rebenzehntbezug des Domkapitels zu Würzburg - Pfortenamt - im Kellereibezirk Euerdorf neu geregelt.

Nach Urkunden wird berichtet, daß der Abt Constantin v. Butlar seit dem Jahre 1774 dem Weinbau auf Saaleck besondere Aufmerksamkeit widmete. Der Johannisberg am Rhein der von dem vorher genanntem Abte erworben wurde, ist auch teilweise mit Saalecker Reben bepflanzt worden.

1816 wurde Saaleck eine bayerische Domäne. Im Jahre 1851 wurde das Schloßgut und im Jahre 1868 die Weinberge verkauft. Die Weinjahre 1868 und 1869 waren so lohnend, daß damit der Kaufpreis ausgeglichen wurde. Die ganze damalige Fläche hatte eine Ausdehnung von 46,552 Tagewerk, wovon 37 Morgen mit tragbaren Reben bepflanzt waren.

All diese urkundlichen Aufzeichnungen und Nachweise zeigen uns - seit der Zeit Karls d. Großen - den Wirtschaftszweig des Weinbaues in seiner vollen Bedeutung. Es ist anzunehmen, daß im 14. Jahrhundert, aus dem die meisten Aufzeichnungen stammen, der Weinbau die größte Bedeutung im Landkreis Hammelburg hatte.

Nach Peschka, gekürzt

Nachtrag zu :

Weinorte und Weinlagen

HUNDS FELD

Auch in Hundsfeld trieb man Weinbau, besonders am Südhang des Fronberges. In allen Lagerbüchern wird eine große Fläche in verschiedenen Flurlagen als Weinberge beschrieben. Der erste urkundl. Nachweis über den Weinbau im Bachgrund stammt vom nahen Bonnland aus dem Jahre 1173. 1676 waren es noch 27 Morgen (22 mittel, 5 bös), 1789/90 nur noch wenige Weinberge von geringer Güte.

Vom Wein wurde hier auch der Zehnt erhoben, vom verzapften Weine gab der Wirt außerdem das Ohmgeld. Die Heckenwirtschaften waren vom Ohmgeld befreit.

An den drei höchsten Feiertagen des Kirchenjahres hatte der Ortspfarrer jeweils 3 Tage lang das Recht „eines freien Weinausschanks mit ausgestecktem Zeichen; mag ein Jeder zu ihm kommen ohne Weigerung!"

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Ortspfarrer von dem Recht, Bannwein zu verzapfen, keinen Gebrauch mehr gemacht, „weil die Bauern die Stube voll spuckten und das Bezahlen vergaßen." So steht im alten Kir-chenbuch.

Wie in vielen Gemeinden ging auch hier der Weinbau immer mehr zurück. Bei Auflösung des Dorfes 1936 war 1 Morgen Weinberg vorhanden.

Nach Schmitt

Unner Wei

E Wei wöchst doe üm Hammelburg; ich wollt, ich hält e Fooß voll

Er dürfet vo der Leiste sei - oder a vom Oufetool.

Vom Sooleck wär' er a nit schlacht, vom Liewetool, vo Fürtel

Vom Kummersbach, vom Trautlestool: es git sou schöäne Viertel!

Un biste krank un fad un a nou widerwartig

No trinkste ner vo unnerm Wei, du freest dich deiner Lattich.

Dar lößt es Gekrötz, es Geknöich vergeß; en annerer Karle biste

Un wos dich kränkt und wos dich plogt, dos olbere Zeug vergißte!

Un hoste aa om annere Tog emol en schwere Häuwel

No weß ich dir dos eene drauf: en Wei vo unner Träuwel! -

Sou hol der Herr ins schöäne Land der Sool, der Burge und Schlösser

En beste Wei nou hiegesetzt Jetz' sog, wu findst es besser?

Ee Durf ner hot, ich muß geklog', e sauersch Zeug om Hügel'

Dou wie dos Durf heeßt, sog ich nit, ich fürch mich für die Prügel.

Do wor vor viele hunnert Johr die schöänste Fraa grod rümedüm

Die is om saure Moust ner schuld; ich hoo's euch aufgeschriem.

Sie wor sou schöä, ner es eene bloß - sie ment, sie hät es Maul ze groß

Em Herrgott git' se gor kee Ruh, sie tut un batt un knöicht

Un hunnert Mol secht sie em vür, daß sie e Mittel möicht.

Der Herrgott - suns e gueter Moo - dar wor e weng erbost:

„Dar Hoffartsgees, dar war ich g'hölf!" un git ere en saure Moust. . .

Un wenn de meenst, ich lüg dich oo, mit mir in dos Dürfle kumm!

Un keff der doo e Seidle Moust - daar zieht dei Gusche zomm!

K. Schneider, München

Aus alten Zeitungen

Streifzüge durch Franken (1926/1927)

HAMMELBURGER WEIN

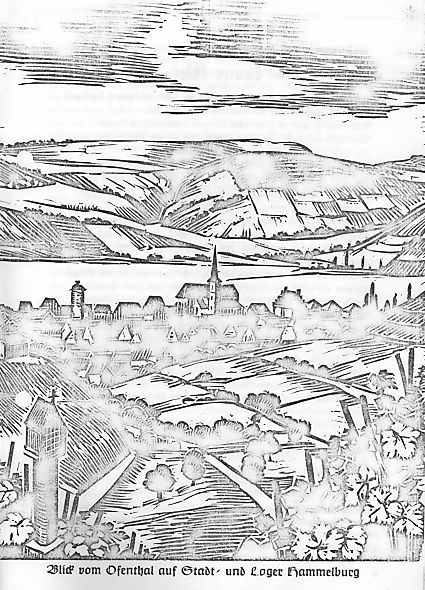

Aber die Rebe blüht! Sie ist das edelste Gewächs im Saaletale, der Stolz Hammelburgs und eine gute Einnahmequelle in guten Jahren. Der letzte Herbst zwar war ein voller Mißherbst, dessen vernichtende Folgen nur durch die alten Bestände der Winzergenossenschaft einigermaßen ausgeglichen werden; Sulzthal und Hammelburg ernteten nicht einen einzigen Liter! Die frumben Äbte von Fulda hatten bald erkannt, welcher Wonnetropfen hier gedieh, als ihnen Kaiser Karl mit seinem Königsgute acht Weinberge schenkte, und sie verwendeten alle Sorgfalt auf sie. Abt Sturmius senkte die Rebe bei Diebach in die Erde, der Saalecker warf damals schon humpengewaltige Zecher unter den Tisch, das berühmte Johannisberg im Rheingau, wo Carolus Magnus segnend im Mondschein über die Rebenhänge schreitet, wurde bestockt mit Hammelburger Reben. Durch Zufall wurde hier an der Saale wie man sagt, zuerst der Wert der Edelfäule erkannt. Nämlich: Durch einen eigenen Boten ließ Fulda den Beginn der Lese in Hammelburg ansagen. Dieser Bote blieb zwei Wochen krank unterwegs liegen, und als er ankam, waren die überreifen Trauben bereits edelfaul; man erschrak weidlich, führte aber doch die Lese durch und erzielte den köstlichsten Tropfen, der je einen fränkischen oder thüringischen Gaumen genetzt hatte. Der Saalewein ist der Mosel verwandt, man baut in guten Jahren hervorragende Edelweine, nicht nur an den Hängen der Saale selbst sondern in den Tälern all, die sich keusch, verschwiegen und Sonne sammelnd in die Berge ziehen Waren Sie schon einmal im Winzerkeller? Nicht? Trösten Sie sich mit anderen Sckicksalsgenossen ! Wem es aber je vergönnt war, bei besonderen Gelegenheiten im Kellerbauch zu sitzen und, umgrünt von Tanne und Weinlaub, Saalewein zu schlürfen, den blühende Hammelburger Winzermädlich kredenzten, Wein, der schon vor 1000 Jahren selige Zecher schuf, der kommt von Hammelburg nicht mehr los. Dieser Wein, so behauptet einer, ders wissen muß, nämlich der Winzervater Martin, dieser Wein mundet den Kissinger Kurgästen besser als ihr Rakoczy! Und „Ge-legenheiten" zu Kellerfesten schaffen Hammelburgs Stadtväter genügend! Da war die Eröffnung der Bahn nach Bad Kissingen, eine Ärztetagung, eine Rotkreuztagung, Ministerempfänge - und stets bestand das gastfreie Städtchen in Ehren. Es will sich deshalb gar nicht reimen, wenn ein boshafter Zeichner aus dem Jahre 1671 ein Stadtbild schuf, mit darüberschwebendem durchbohrten Herzen und einer Krücke, und dazu den animosen Spruch setzte:

Amor et Podagra Immedicabilis

(Liebe und Zipperlein sind unheilbar!)

Ich habe mir die Hammelburger genau daraufhin besehen und viele liebe herzige Leute gefunden, aber keine Krückenträger, Menschen, die den Schöpfer in seinem Weine ehren, ohne sich Podagra daraus zu trinken!

Natürlich haben sie Wünsche an das Schicksal, was nicht zu verwundern ist angesichts des zerschlagenen Diadems. Daß die Entente ihnen den Truppen Übungsplatz wieder öffne, glauben sie selber nicht, aber Leben, Kraft, Wachsen - alles Dinge, die der Industrie entströmen, das ist ihr Sehnen. Industrie! Arbeitskräfte wären vorhanden und der Wille zur Arbeit auch. Außer einer Inflationsschuhfabrik, die 100 Personen beschäftigte und deren Räume wieder leer steher; ist Nennenswertes nicht vorhanden; der Sodenberg und Sdcheinfurt sind die Retter aus der Not der Arbeitslosigkeit. Plane lägen allerdings fertig vor. So fragt sich jeder, warum die Straße nach Untererthal den steilen Berg zu überklettern hat, während einige Steinwurf weit weg die Thulba den natürlichen und bequemsten Talweg weist. Die Verbesserung anderer Straßen, wie der fürchterlichen „Kaltschkaute", bei Diebach, würden mit einem Schlage Hunderte von Händen beschäftigen ! Aber der Staat hat kein Geld! Die neue Postautolinie, die über das Thulbatal führt und eine Reihe bedeutender Orte sowohl mit Kissingen als mit Hammelburg verbindet, vor allem die Weiterführung der Bahnlinie nach dem Weltbade selbst, haben ja viele Wunsche erfüllt und warme Dankesworte an die Oberpostdirektion in Würzburg und nach München ausgelöst. Aber ein Auto, und wäre es noch so neu lackiert, bringt nicht die entschwundene Glanz- und Blütezeit zurück.

-z-

HAMMELBURGER NACHLESE

SAALECK

Das Wahrzeichen des Saaletales bei Hammelburg ist die Halbruine Saaleck. Hoch und malerisch krönt sie ihren Berg, an dessen baumgrünem Abhang sich das Franziskanerkloster Altstadt und stattliche Brauerei hingesetzt haben. Tiefer heiliger Friede liegt über den Klosterräumen; in der imposanten Kirche sucht und findet die Seele Ruhe vor den Stürmen draußen, Kapellen knien wie dienende Brüder herum und ein Kreuzweg mit Stiegen und Balustraden führt hinauf bis dicht an das Schloß. Letzteres ist alt, schon 1282 bekannt und in seiner Geschichte hervorragend nur als Kauf- und Tauschgegenstand zahlloser Herschaften; es war fuldaischer Amtssitz, und die einzige Abwechslung in sein Dasein warf die Brandfackel der Bauern, die es aber sofort wieder aufbauen mußten. Das Kloster wurde 1649 gegründet, doch soll schon Bonifazius dort ein 14-Nothelferkirchlein gebaut haben, ja die Stadt Hammelburg soll, weil alte Mauerreste ausgegraben wurden, überhaupt hier gestanden haben. Der Streit hierüber ist zwar eingeschlafen, nicht aber jener, ob Saaleck, die Burg, römische Gründung sei oder nicht. Wissensdiaftliche Forschung lehnt die Möglichkeit ab, dem aber wieder die Tatsache gegenübersteht, daß der jetzige Besitzer der Burg, Creutzer, vor längerer Zeit bei Grabungen Reste eines Turmes mit römischen Tonscherben gefunden hat. Leider hat Saaleck sein Charakteristikum eingebüßt im Winter 1921, als bei Auftauarbeiten ein Brand die flott gewellte Haube des runden Burgfriedes zerstörte. Wie ein mit dem Lineal in den Himmel gezogener scharfer Strich schließt der obere Turmrand häßlich ab, und vorläufig besteht keine Aussicht auf Wiederherstellung des früheren Bildes. Zwar ist der Besitzer ohne weiteres bereit, aus eigenen Mitteln die alte malerische Haube wieder aufzusetzen, aber in München sitzen Herren, die über Stil und Schönheit im Lande zu wachen und die gefunden haben, daß die wellige Haube „ein Monstrum gewesen und der jetzige Zustand schöner als der erste sei". Wäre der Saalecker nicht ein Grillenscheucher ersten Ranges, säße es sich weniger traut und lauschig in den Weinnischen der alten Burgräume, böte nicht das Schloß in seinen alten und neuen Teilen, in den turmtiefen Kellern und von der Söllern aus so gewinnende Seiten, man wäre versucht, mit der Faust in den Tisch zu schlagen ob so viel Stubenweisheit und Pedanterie . . .

(1926) -z-

Hammelburger Nachlese

Wir wollten gerade der Stadt entfliehen, um auf der großen Straße, die durch weite Forste und tiefe Gründe, an grauen Siedelungen vorbei und reiche Umsicht gewährend nach Brückenau führt, den Thulbagrund zu gewinnen. Aber ein Lied, das kräftig und melodisch zwischen den Häusern klang, hielt uns fest. Ein Lied, das niemand kennt, einne Melodie, die keiner erfand. Der Sänger war vom Lager herabgekommen, vom Mustergute Endres, thronte in Pelz gehüllt und hölzerne Riesenschelche an den Füßen auf einem Milchwagen, vor den ein vorsintflutlicher Klepper, ein Philosoph von Roß, gespannt war. Der Sänger war „Wilhelm", der Großknecht und Kutscher, ein Jüngling trotz seiner 60 Jahre, der mit Direktoren und Beamten beim Wein über hohe Politik spricht, niemals den Humor verliert und zum Straßenbilde von Hammelburg gehört, wie etwa der Brunnen auf dem Markte. Singend fährt er vom Berge, singend hinauf, singend durch die Gassen; der Gaul gehorcht nur dem Liede, er ist aller Kinder Freund, die er mit ausgezeichneter Höflichkeit begrüßt. Als treuer Bote besorgt er alle Bestellungen, für 50 Pfennige befördert er einen müden Wanderer auf den Milchkannen mit; will sein Herr mitfahren, ist die Taxe keinen Pfennig geringer. Stundenlang, nachts oft bis 11 und 12 Uhr, labt er sich beim Schoppen, während der Gaul philosophierend Wache vor der Wirtschaft steht. Er stammt aus Österreich der „Michel", wo er als Wachtmeister der Artillerie sich die Sporen verdiente, und es ist selbstverständlich, daß als alter

Wachtmeister er, und nicht sein Herr, der Herr auf dem Mustergute ist. (Was allerdings nur unter vorgehaltener Hand dem Neugierigen ins Ohr geflüstert wird.) Diesem Michel also kommt es auf das Kerbholz, daß wir noch einige Stunden in einer gemütlichen Weinstube saßen und erneut die Güte und das Feuer des Saaleweines bestätigen konnten. Huldvoll und freundlich verabschiedete Michel sich von den Kindern der Straße, gnädig, ganz Serenissimus, von uns, um singend dann die klumpfüßige Rosinante aus der Stadt zu steuern. )

Wir folgten seinem Beispiele, aber wars erst der Wein und dann der „Michel", der uns in der Stadt festhielt, so jetzt eine simple Eisenbahnschranke. Wie uns ein vertrauenswürdiger Graubart versichert, ist die Straße nach Untererthal nicht für den Verkehr, sondern nur deshalb gebaut, damit die Schranke darüber liegen kann. Wie lange sie schon horizontal ruhte, entzieht sich unserer Kenntnis: wir sahen nur Fuhrwerke, Karren und Menschen diesseits und Menschen, Karren, Fuhrwerke jenseits, die mit biblischer Geduld

auf ihre Einlösung harrten. Wir reihten uns fromm der Schlange an. - In traumhafte Erinnerungen schlug plötzlich ein Wunder: die Schranke hob sich und gab die Straße frei. Schnell entwirrte sich der Verkehrsknäuel. Wir winkten dankend dem rettenden Eisenbahner und ließen dem Kraftwagen freien Lauf, dem Thulbagrund entgegen . . .

(1927) -z-

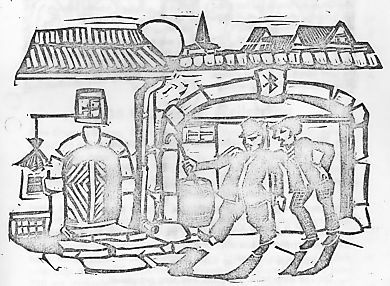

Der Büttner Zunft-Ordnung von 1720

Zu den bekannten Zeugnissen für die Bedeutung des Hammelburger Weinbaues in vergangenen Tagen kommt ein weiteres Beweisstück in der Gestalt der Zunftordnung der Hammelburger Büttner aus dem Jahre 1720. Es handelt sich dabei um ein auf fünf Pergamentseiten im Format von 32:37 cm geschriebenes Dokument aus der fuldischen Kanzlei des Fürstabtes Constantin von Buttlar, dessen Siegel in einer fein gedrechselten, • hölzernen Kapsel an gelbblauem Seidenbande angefügt ist. Diese Zunftordnung ist auf den Antrag der Hammelburger Büttner aus-gefertigt worden.

„Von Gottes Gnaden Wir Constantinus, des Heyl. Römisch. Reiches Fürst und Abt des Stiefts Fulda, Ihro Mayestät der Römischen Kayserin Ertzkantzlar, durch Germanien und Gallien Primas, Urkunden und bekennen hiemit offentlich, dass uns unsere Unterthanen und liebe getrewe, die sämbtl. Meister des Büttner Handwerks unserer Stadt Hammelburg unterthänigst ersucht und gebetten, dass Wir ihnen aus hohem Landesfürstl. gewalt und vorsehung gewisse Articul vorschreiben und eine Zunftordnung unter ihnen gnädigst ufrichten wollen. So haben wir nach genügsamer Überlegung der sachen zu des landts und unserer Unterthanen besserem nutzen und wohlfahrt, auch erhaltung guter policey folgende Articul in gnaden verfassen und fleissigst zu halten denen Supplicanten vorschreiben lassen, wie unterschiedlich hernach folgt.".

Es werden nacheinander 21 „Articul" angeführt.

Erstens „soll das Handwerk auf ...Michaelis Archangeli zusammenkommen und vier Vormeister erwöhlen, diese dahin anweisen, dass Sie dem Handwerk trewlich vorstehen, über alle Einnahmen und Ausgaben richtige Rechnung thun, dahero auch diesen die Zunftlade anvertrauet wird ..." Die folgenden Punkte behandeln die Einstellung der Lehrlinge. Kein Meister darf mehr als zwei gleichzeitig halten, und sie sollen nach einer gewissen Probezeit zwei Jahre „voll lernen" und anschliessend drei - Meistersöhne nur zwei - Jahre wandern.

Die schwierigen Bedingungen, unter denen man in jener Zeit Meister werden konnte, gehen aus den folgenden Absdchnitten hervor. Ausserdem ist daraus zu ersehen, dass der Meisterbrief auch schon damals nicht gerade billig war. So hatten z B. die Anwärter, abgesehen von den vielen Gulden, die sie nach Fulda, bezw. „an das Handwerk" zu zahlen hatten, „denen Vormeistern", so oft sie anzufernende Meisterstück, ein zweifu driges Fass, besichtigen, „jedem ein Maass Wein und Brod" zu reichen. Ferner wird der Verkehr der Büttner unteieinander geregelt: Es soll kein Meister dem anderen in die Arbeit eingreifen. Er darf nur einen „Knecht" neben den Lehrjungen halten, und nur in einer Werkstatt arbeiten oder arbeiten zu lassen. Ausserdem wird untersagt, sich von auswärtigen Büttnern „Fassarbeit zu kaufen und damit Wucher zu treiben". Das Brennen von „Brandewein auss Weinhöfen", (=Häfen) weilen das Handwerk angibt, das solches ihrer profession ankleben thete", scheint ein besonders schwieriger Punkt gewesen zu sein, denn er wurde „ausgesetzt". Dagegen wurde weiter bestimmt, „soll alle Quartal auf den güldenen Sontag eine allgemeine Handwerkszusammenkunft seyn", wobei Verfehlungen bestraft wurden. Ausserdem soll dabei „ein jeder Meister oder Wittib, die das Meisterrecht zu erhalten willens ist schuldig sein. 1 albus auflag gold in die Laden, wovon denen armen Meistern und wittiben auch kranken ge-steuret wird, erlegen". Unentschuldigtes Fernbleiben von dieser Zusammenkunft wird mit der Abgabe von 1/2 Pfund Wachs bestraft. Auch „Soll kein Meister dem andern seine Knecht vor dem Ziel und aussgang der Dingzeit abfangen. Falls ein Meister mit seinem Knecht in gerät, so soll der Meister den Knecht nicht so bald abschaffen, noch dieser wandern", sondern die Angelegenheit muss vor dem Handwerk geregelt werden. Da die Meister, die eine Wirtschaft betreiben, den übrigen Handwerken durch Verkaufen der Fässer „grosse Beeinträchtigung thun", so solle „das Fassverkaufen unter denen Meistern herumgehen".

Schliesslich werden noch Strafen festgesetzt für diejenigen, die sich bei offener Zunftlade ungebührlich benehmen, und für diejenigen, die sich einen „unzünftigen Knecht halten.

Ausserdem wird noch bestimmt, dass bei der Beerdigung eines Meisters alle anderen ihm die letzte Ehre erweisen und jeder, der ohne erhebliche Ursach dabei fehlt, habe „dem Handwerk 1/2 Pfund Wachs zu reichen". Das Dokument schließt: „Letzlichen behalten wir uns bevor, vorgesetzte Articulos zu mindern und zu mehren; nachdem es die Nothdurft erfordern wird ... Zu mehrerer Urkund dessen haben Wir Unser fürstl. Secret hieran hängen lassen. So geschen Fuld den 6. Septembris Anno 1720.

Constantinus (Episeopus Fuldensis, manu propria)

Siegel: ca. 4:5 cm hoch. Givierter Schild, im Feld rechts oben und links unter das Fuldaer Kreuz, in den anderen eine Bütte, Anspielung auf den Namen Buttlar, über dem Schild drei Spangenhelme, auf diesen als Helmkleinode Mitra, Kreuz und Jagdhorn, zwischen den äusseren Helmen Bischofsstab und Schwert. Das Siegel selbst ist in dunkelgrünes Wachs gepresst und gut erkennbar.Esch.

Heckenwirtschaft

Seit sachzehunnertundzeah

Lehnt's Hausla dort an der Höah,

Guet steaht'n sei roata Kappn,

Wo der Schwalbli ihr Nastr pappn.

Die Mauern senn elt und verwittert.

Die Kallerluck'n vergittert,

Mit Moust senn betröpflt die Stuf'n,

Im Houf rüm streahn Fassr und Kufn

Ganz schief im Scharnierla

Hengt am Eingang es Türla.

A Hüahla gatzt

Und dos Türla knarzt

Dos it garantiert

Dreihunnert Johr nix mähr g'schmiert.

Im Harbst, wenn die Nabl sinka,

Vom Türla die Wäidl winka

Der Hackr hat nix versäumt,

Hat sei Stuawe, sei gröaßte, geräumt.

Aa sei Fraa hat die Ärwet nit g'scheut,

Hat'n Boude mit Meesand g'streut,

Und die Tisch und die Bänk hat sa g'schrubbt,

Hat die Kinner nei's Kammerla g'schubbt,

Es Fräla, des alt,

Dos söll sa behalt,

Söll acht auf sa gab —

Es Fräla it taab

Es hilft'n kee Brumma,

Weil die Cäst scho kumma.

Der Häckr verwetzt si die Souhla,

Ar hat die Bartl zu houla

Und hat aa die Gläiser zu füll'n. —

Mit Schmatza und Zuzzln und Züll'n

Wird dann der heurige Moust,

Dr Fadrweiße, verkoust.

Die Bartl, die senn bal geläärt,

Die Nachbern, dia hämm si beschwäärt

Die Gäst' hömm sou garschti g'sunga,

Durch Mark und Bee is gedrunga.

As Fräla it aufg'schreckt worn

Mitsamt seiner taabe Ohrn —

Es kriagt — daß s'n Schnabl helt —

A Hafela Moust noug'stellt.

Der Moust hat gebitzlt

Und mancher wörd g'stützlt

Beim Hemmgeahn in dara Nocht. —

Der Hackr hat nix geklogt!

Zufriedn mit Gott und dr Walt

Zäihlt'r sei Gald . . .

(Verfasser)

Weinfränkische Redensarten und Sprüche.

„Salber gebaut", soge die Hacker, wenns an guatn Moust gem hot,

„Sou hotn Gott loß wachs" - wenn er em de Gusche zamzieht!

Es git nix Bessersch, wie ebbes Guets!

„Mit alla Willa", secht der Bauer - wenn er muuß . ..

Es Maul is zwor e kleena Luckn, kou der ober viel verschluckn!

A gueter Moong kou alles vertroong.

Es kocht sich nit een Tag wien annera.

Die Leit aufgehalla, häßt mer nou lang net gärwet.

Mer ko ja net annersch als geärwet, Sunst schmeckt es Broat niet.

Woor geits gnug, bloß zamgetroge mueß sei, soge die Battelleut.

Ich weß net, iech ko geaß und getrink, wos ich will -Mir schmeckt ke Arwet!

Lichtmeß könne die Harrn bein Tog eß

Die Reichn, wenn sä möge, de Orme, wenn se höm. -

Frankenweine - Krankenweine - heißts im Lande auf und ab

Weingestählte Frankenbeine sinken nicht so leicht ins Grab! -

Willst Du froh den Tag beschließen,

Mußt Du ihn mit Wein begießen.

Aus Fränk. Hauskalender 1956

Das Saalecker Kellerrecht

Dem Grundgedanken, daß man den edlen Wein in seiner Entwickelung auf keinen Fall stören dürfe entstammen die vielerorts überlieferten „Keller-rechte", über deren strenge Befolgung zu allen Zeiten die Kellerbeamten, Kellerknechte und Büttner zu wachen hatten. Dank ihnen gärt der Wein in feierlicher Stille - nur das leise Gluckern und Gurgeln ist aus den Fässern zu hören . . .

Wehe dem Sünder, der es aus Unkenntnis oder Leichtsinn zu stören wagte! Ihn trifft das Kellerrecht, wie es aufgezeichnet ist im Hofkeller der Würzburger Residenz, in der Kellerei der Fürstlich - Löwenstein-Wertheim -Freudenbergischen Weingüter aus dem 18. Jahrhundert oder, neueren Datums, im Bürgerspital zum Heiligen Geist in Würzburg und schließlich, - der Sage nach auf Carolus Magnus' Besuch der Bergfeste Saaleck im Jahre 790 mit frankischen Edeligen zurückgehend, - das „Saalecker Kellerrecht", das also lautet:

„Vernimm, mein lieber Kellergast, worauf Du hier zu achten hast,

Denn Du mußt hier nach Regeln leben, die schon der große Karl gegeben!

Zum ersten darfst allhie nicht rauchen!

Du magst daheim Dein Pfeiflein schmauchen!

Verdirb nicht edle Kellerluft durch Deines Krautes üblen Duft!

Zum zweiten darfst ans Faß nicht klopfen, das schadet sehr dem edlen Tropfen

Und Neugier, die man spürt daraus, geziemt sich nicht im fremden Haus!

Zum dritten sollst Du nicht krakeelen, Pfeifen, Fluchen, Zoten erzählen

Denn guter Ton und ruhig Wesen gehört sich, wo der Wein erlesen!

Hältst Du Dich nicht ans Keller-Recht, Nimmt Dich in Buß der Kellerknecht

Und dieser, unsanft, grob und barsch

Setzt Dir den Stiefel auf den Hintern!"

Gegeben zu Saalec Junius 18. 790

Carolus Magnus Rex Zeugen: Husogast Wisogast Losogast, Soiogast

(Ein Scherz!)

Geschmacks - ABC der Saaleweine

Die besten Tropfen sind „von Adel",

Sind blumig, duftig, elegant;

Auch frische Weine, ohne Tadel,

Fruchtig, harmonisch ich hier fand.

Doch „Herrenweine" sind sie alle,

Du nennst sie herzhaft, herb, markant!

So kernig, kräftig und lebendig,

Wie andere nicht im deutschen Land.

Auch nervig, ölig, prickelnd, rassig,

Du kostest jeden Tropfen aus

So rassig, rund, auch schwer und stahlig,

Vornehm und würzig spielts daraus.

B (achus)

Lieber Bezieher! Die regelmäßige Zahlung auch Deines Beitrages ist notwendig für die Erhaltung der Zeitschrift. Sende bitte sofort den Betrag für 1956 an Kreis-Sparkasse Hammelburg Nr. 447.

Alle Bezieher im Landkreis wollen noch bestehende Restzahlungen mit dem Jahresschluß 1956 erledigen. Die Nummer 4/1956 wird erst Mitte Januar 1957 erscheinen.