Durch das dankenswerte Entgegenkommen unseres Mitarbeiters, des Herrn Lehrers Karl Stöckner, Thulba, und der "Main-Post" Würzburg, welche uns die Klischees zur Verfügung stellte, sind wir in der Lage, eine Darstellung von bleibendem Wert über die wesentlichsten Flurdenkmäler des Landkreises zu geben. Sie wird sich den Veröffentlichungen über die Kunstdenkmäler von 1954 und Car. Dir. Kümmerts Arbeit über die Glocken des Landkreises von 1955 würdig anreihen.

Alte Flurdenkmäler im Landkreis Hammelburg

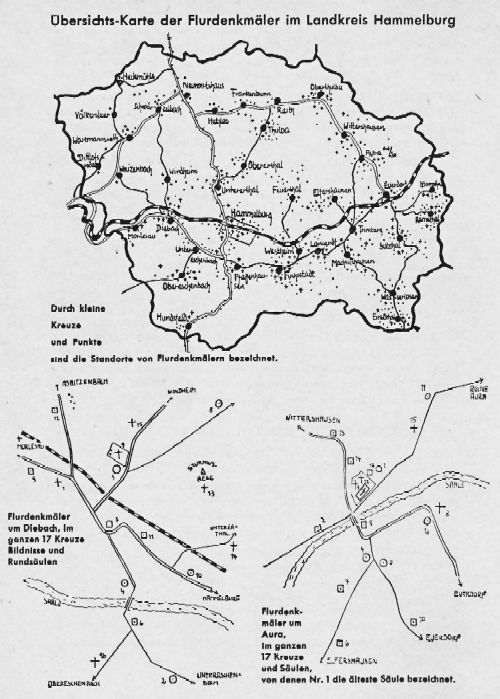

Im Rahmen der Deutschen Steinkreuzforschung führte Lehrer Karl Stöckner/ Thulba, in den Jahren 1950 bis 1955 die Inventarisierung der Flurdenkmäler im Landkreis Hammelburg durch.

Für jedes Denkmal wurde zu den Photos eine Karteikarte angelegt, die enthält: Ort und Datum der Inventarisierung, Gemeinde, Kreis, genauen Standort (Flurname, Plannummer, Grundstücksbesitzer), Gesteinsart, Dimensionen, Inschrift und Zeichen auf dem Denkmal, urkundliche oder mündliche Nachrichten und Überlieferungen, sowie besondere Namen.

Im Landkreis Hammelburg gibt es nun insgesamt 494 inventarisierte Flurdenkmäler. Davon entfallen auf die einzelnen Gruppen: 116 Flur- bzw. Friedhofskreuze, 17 Holzkreuze, 3 Kreuzbildstöcke, 5 Steinkreuze/Soldatenkreuze, 6 Sühnesteine, 120 Rundsäulen (Säule gedreht, spindelförmig, balusterförmig oder konisch nach oben zulaufend), 98 Pfeilersaulen (Pfeiler oder Schaft vierkantig, polygon, konisch zulaufend oder abgefast), 12 Holz-hildstöcke, 9 Pieta-Bildnisse, 27 tabernakelähnliche Bildhäuschen, 26 Bildhäuschen mit Säulchen oder Pilastern, 7 Nepomukdarstellungen, 21 Kreuzschlepper und 27 andersgeartete Bildnisse (Christus an der Martersäule, der gute Hirte, Erlöserbildnisse und Gedenksteine).

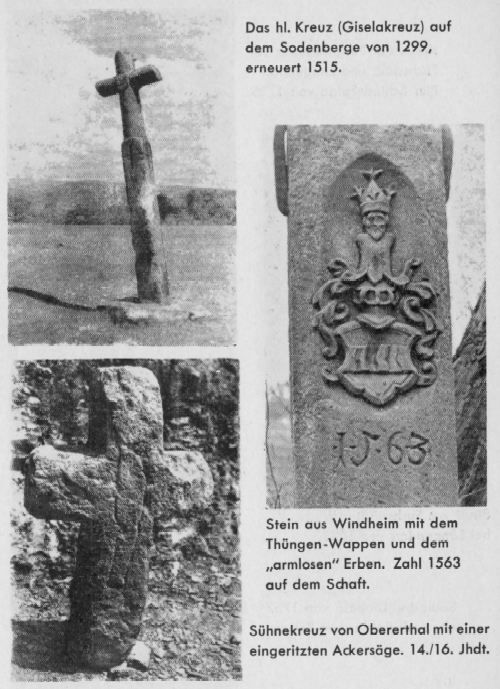

Das älteste Flurkreuz im Landkreis weist die Jahreszahl 1299 auf und steht auf einer freien Ödung auf dem Sodenberg. Es ist unter dem Namen „Giselakreuz" bekannt. Kurz vor der Ortschaft Untereschenbach erhebt sich eine graue Pfeilersäule aus dem Jahre 1512. Im Nachbarort Obereschenbach steht der ,,Luther-Stein", die älteste Rundsäule im Landkreis aus dem Jahr 1583. In Aura a.d.Saale ist in die Hofmauer eines Anwesens das älteste Bildhäuschen mit der Jahreszahl 1664/1665 eingelassen. Tabernakelförmige Bild-häuschen wurden erst später, das erste im Jahr 1742 in Langendorf, errichtet Der Sprengung der Saalebrücke in Euerdorf fiel das älteste Nepomuk-Standbild des Landkreises zum Opfer. Es stammte aus dem Jahre 1710.

Gott und dem gekreuzigten Heiland zu Ehren ließ im Jahre 1668 der Schultheiß zu Machtilshausen, Adam Sell, ein Bildnis des kreuztragenden Heilands errichten, welches das älteste seiner Art im Landkreis ist. Das aus dem Jahre 1734 stammende Pieta-Bildnis in Hammelburg ist das älteste seiner Art im Kreis. Von den anders gearteten Bildnissen steht der Grenzstein bei Westheim an erster Stelle. Er trägt die Jahreszahl 1615.

Es ist leider Tatsache, daß Witterung und andere Einflüsse dauernd an den steinernen Zeugen der Vergangenheit nagen. In einigen Jahrzenten können d;ese Zeugen der Ortsgeschichte verschwunden sein. Damit sie der Nachwelt erhalten bleiben, müßte sich jeder Einwohner des Landkreises verpflichtet fühlen, das seine zur Erhaltung der Zeugen von Pietät und frommem Sinn unserer Vorväter beizutragen

Sechs Sühnekreuze am Wege

Die Mehrzahl der im Landkreis Hammelburg stehenden Steinkreuze gehört zur Gruppe der Sühnesteine. Diese Denkmäler sind Zeugen einer Rechts-geschichte, in der die bürgerliche Gesellschaft Totschlagsfälle ohne staatliche Mithilfe im 14. bis 16. Jahrhundert sühnte. Der Delinquent wurde in einem Sühneverfahren-Teydigung vertraglich verpflichtet, für des Toten Seelenheil ein steinernes Kreuz zu setzen.

Neben der Auflage, ein Steinkreuz zu setzen, konnten dem Totschläger noch andere Bußen auferlegt werden, so z. B. Zahlung eines Wehrgeldes, Geldbuße, (Gewedde genannt), an den Landesherrn, kirchliche Absolution in Form von Wallfahrten, Stiftung von Seelenämtern, Grabbesuch und kleinere Leistungen zum Trost der armen Seele.

Die Steinkreuze mußten wohl nach einer gewissen Vorschrift gefertigt worden sein, weil sie durchwegs gleich hoch und breit sind. Sie sind wenig behauen, etwa einen Meter hoch, gewöhnlich aus rotem Sandstein, und haben oft in ihrer Stirnfläche Darstellungen von bäuerlichen Gerätschaften, eingeritzt oder erhaben: Pflugschar, Messer, Beil, Reisighappe usw.

Im Landkreis Hammelburg gibt es sechs solcher Sühnekreuze und zwar bei

Feuerthal: In der Flur „Ganzes Gewand" konnte der Verfasser auf Grund einer Unterhaltung mit einer alten Frau ein Sühnekreuz ausgraben, das bereits unter einer Grasnarbe verschwunden war. Das Mütterlein wußte darüber folgendes zu erzählen: Ein Bauer bestellte seinen Acker, wobei ihm der der Sohn behilflich war, indem er das Gespann führte. Der Bauer nahm angeblich die Reute vom Pflug, warf sie zu dem Gespann vor, um es anzutreiben. Dabei traf er seinen Sohn tödlich.

Frankenbrunn: Im Laibachtal, in der Flur der „Äußeren Hecke" zwischen Thulba und Frankenbrunn, steht an einem Feldrain ein aus rotem Sandstein gehauenes Kreuz, dessen verkürzter Schaft in einer Aushöhlung eines quadratischen Sockels steckt. Ein Bauer aus Frankenbrunn erschlug dort mit einer Reisighappe seine Magd, weil sie uneheliches Kind erwartete. Das Attribut des Totschlägers ist auf der Vorderseite des Steines erhaben abgebildet.

Obereschenbach: An der alten Straße nach Obereschenbach, in der Flur ,,Ober'm Stadtweg", steht ein Sühnestein aus gelbem Sandstein. Er trägt an der Vorderseite eine Ackerreute abgebildet. Zwei Grundstücksnachbarn, kamen in Streit, weil der eine von ihnen die festgesetzte Zeit von einer Stunde nicht eingehalten und dadurch dem anderen das Wasser weggenommen habe. Bei diesem Streit verwundete der Bauer den Rechtfertiger so schwer, daß sich dieser wohl bis zu seinem Pfluge zurückschleppen konnte, aber dann tot liegenblieb. Die Ackerreute ist im Stein eingeritzt.

Untererthal: Bei der Abzweigung des Windheimer Weges in der Flur „Hahngraben" steht ein verstümmeltes Kreuz, das weder Inschrift noch Abbildung zeigt. Altere Leute wissen davon zu erzählen: Zwei Knechte gerieten auf dem nebenanliegenden Flachsacker in Streit und bearbeiteten sich mit Pflugscharen dergestalt, daß beide tot am Platz blieben.

Untererthal: Auf der Flur „Vorderer Steinbruch" steht am Triftweg vom Steinbruch zum Häßlich ein anderes Kreuz, von dem es im Grundbuch heißt: „Ein Acker unter dem Trieb stößt wider den Kreuzstein". Dieses Kreuz entbehrt jeglichen Zeichens.

Obererthal: Ein Geschäftsinhaber aus Obererthal ließ 1951 eine neue Gartenmauer erichten. Bei den Ausschachtungsarbeiten stieß man auf ein Kreuz, das später in die Mauer eingelassen wurde. Auf der Vorderseite ist eine Ackersäge abgebildet. Ein Bauer, so heißt es, kam mit seinem Nachbarn in Streit, wobei er diesen mit einer frischgeschliffenen Ackersage erschlagen haben soll.

Das Gisela- und das Spinnmagdkreuz von 1299

Zur Gemeinde Morlesau gehört Ochsenthal am Fuße des Sodenberges. Vorbei am Friedhof von Ochsenthal, der sich an die Kirche St. Ottilia anschließt und ein Kreuz aus dem Jahre 1877 aufweist, führt ein steiler Waldweg hinan zum Sodenberg. Auf einer seiner freien Flächen steht das im Volksmunde so genannte „Giselakreuz". Die Sage weißt von der Stifterin des Bildstockes zu erzählen: Voll Stolz rühmten sich einst die Grafen von Rieneck, daß Karl der Große selbst ihnen große Besitzungen und ein stattliches Schloß auf steilem Hügel über der Sinn, zunächst Reineck genannt, verliehen habe. Nicht weit vom Rieneckerschloß stand, ebenfalls an der Sinn, ein Schloß der Ritter von Thüngen. Die Rienecker jedoch mieden jeglichen Verkehr mit den Thüngen. Der Jüngling Gerhard von Rieneck teilte den Stolz seines Geschlechtes nicht: er warb um die schöne Gisela von Thüngen. Sein Vater aber, zornentbrannt, schwur, daß er nie und nimmer eine Vermählung mit der „Unebenbürtigen" zugeben werde und verbot dem Sohne, sich jemals wieder der Geliebten zu nähern. Giselas Vater, tief erbittert über die Abweisung, brachte sie auf sein Schloß Kilianstein auf dem Sodenberg. Bald darauf zog Gerhard mit den Kreuzrittern ins

Heilige Land, wo er fiel. Zum Zeichen ihres großen Herzeleidens errichtete Gisela auf dem Sodenberg ein Kreuz und starb wenig später an gebrochenem Herzen. Das Kreuz wurde im Jahre 1515 von Philipp von Thüngen erneuert und ist auch unter dem Namen „Das heilige Kreuz auf dem Sodenberg" bekannt. (Abbildung)

Die Inschrift im Schaft läßt sich nicht rekonstruieren; bei der Jahreszahl handelt es sich um 1299. Im Schnittpunkt des Längs- und Querbalkens des Kreuzes ist das Wappen derer von Thüngen angebracht. Ein verstümmelter Korpus hängt am Kreuzesstamm. Die Höhe des Kreuzes betragt drei Meter.

An der äußersten Grenze des Sodenberges, zur Straße nach Aschach hin, steht (bereits auf dem Boden des Kreises Gemünden) das verstümmelte „Spinnmagdkreuz" um das sich die Sage vom Teufel und der „Magd vom Sodenberge" rankt.

Drei Flurkreuze in der Euerdorfer Gemarkung

Auf den alten Karten des Saalegaues wird Euerdorf als Urthorp bezeichnet. Ein gewisser Herzog Hetan II. schenkte an den hl. Willibrord Güter zu Euerdorf als Zubehör zum Castellum ad Hamulo. Um den Marktflecken schließt sich heute noch eine Befestigungsmauer, die urkundlich unter Fürstbischof Julius mit großen Unkosten aufgerichtet wurde. Der Form nach stellt der Gesamtbering des Ortes ein unregelmäßiges Polygon dar, das von zwei Hauptstraßen durchquert wird.

Kommt man aus Bad Kissingen nach Euerdorf, so muß man über die Saalebrücke. In ihrem Geländer stand bis zum Jahre 1945 eine Sandsteinfigur ein St. Johann Nepomuk. Heute ist der Sockel noch vorhanden, das Standbild aber zerstört.

In der Gemarkung sind drei Flurkreuze. An der früheren Lehmgrube stürzte bei Verladearbeiten ein Ochsenkarren rücklings in die Grube, wobei das Tier an einem Blutsturz verendete, der Fuhrmann aber heil den Sturz überdauerte. An diesen Unfall erinnert ein Bildstock. Von hier führt eine Gasse zur Ortsdurchfahrt nach Ramsthal. Kurz davor kann man eine schöne Pieta bewundern. Gewöhnlich ist es so, daß der Sohn Gottes, in der Schau des Betrachtenden, von links nach rechts in den Armen oder auf dem Schoß oder zu Füßen der Mutter ruht. Nur ganz wenige Darstellungen durchbrechen diese Regel mit umgekehrter Lagehaltung. So eine Ausnahme bildet auch das Vesperbild in Euerdorf.

Älteren Datums dürften die beiden Säulen an der Sulzthaler Straße sein. Bei der ersten handelt es sich um eine Pfeilersäule mit einem Kapitellgehäuse und drei Reliefdarstellungen, die zweite ist eine Rundsäule mit einem nach unten hin abgeschrägten Kapitell mit seitlich rhombenartigen Vertiefungen, in denen Maria mit dem Kinde lieb und der betende Stifter dargestellt sind. Ein Reiter der Hl. Drei Könige ist auf der Rückseite des Kapitells. Diese Säule stammt aus dem Jahre 1611.

Eine Passions-Säule bei Diebach

In der Umgebung der heutigen Ortschaft Diebach müssen vor rund 3000 Jahren schon Germanen der Bronzezeit gelebt haben, denn vor einigen Jahrzehnten legte man an der Straße Diebach - Waizenbach im Walde fünf Hügelgräber frei, wobei man Totenschädel, bronzene Ringe, Gewandnadeln (Fibeln) und Tonscherben fand.

Name und Ort Diebach werden zum ersten Mal in der Schenkungsurkunde Karls d. Gr. 777 unter der Bezeichnung Thyupfbach genannt. In den späteren Jahrhunderten wird Diebach innerhalb der alten Cent Saaleck hervorgehoben; es stellte einen der 12 Centschöffen beim Centgericht in Hammelburg.

Diebach erlangte im Jahre 1696 das Recht eines Marktes und durfte drei Jahrmärkte abhalten, zum Ärger der Bewohner Hammelburgs. Sie brachten es zuwege, daß die Diebacher 1732 auf ihre Privilegien verzichten mußten. Aus dieser Zeit stammen die ersten Bildstöcke. (Kärtchen)

Vor dem Friedhof, nahe der Bahnlinie, erhebt sich auf einer Rundsäule ein Doppelrelief mit Volutenkonsolen, unterhalb der Reliefs sind Christus am Kreuze und Christi Verspottung dargestellt.

Eine Säule mit fast gleichlautendem Text haben am 10. Juni 1705 die Eheleute Johannes Spahn und Margaretha zu Ehren Gottes im unteren Dorfteil „Kappesländer" aufrichten lassen.

Eine Säule in der Flur „Sand" ist in ihrer Darstellung einmalig im Landkreis. In einem vierkantigen mit Zierfeldern geschmückten Fuß steckt eine nach oben konisch zulaufende achteckige Säule mit einem polygonen Gehäuse, in dessen einzelnen Flächen Reliefs von der Leidensgeschichte künden.

In den Feldern des Säulenfußes sind abgebildet: Kreuzigung, Drachentöter, Hl. Antonius und ein Bischof. Eine Inschrift besagt: Jesus ist um unser Sünd willen am Kreuz gestorben, 1716.

Die restlichen Bildnisse in der Gegend sind in den Jahren zwischen 1875 bis 1901 aufgerichtet worden.

Im Ort und in seiner näheren Umgebung gibt es insgesamt 17 Bildnisse, zum Teil aus rotem und aus gelbem Sandstein, davon fünf Flurkreuze und in der Neumühle ein Soldatenkreuz, worüber aber auch die ältesten Leute keine Auskunft geben können.

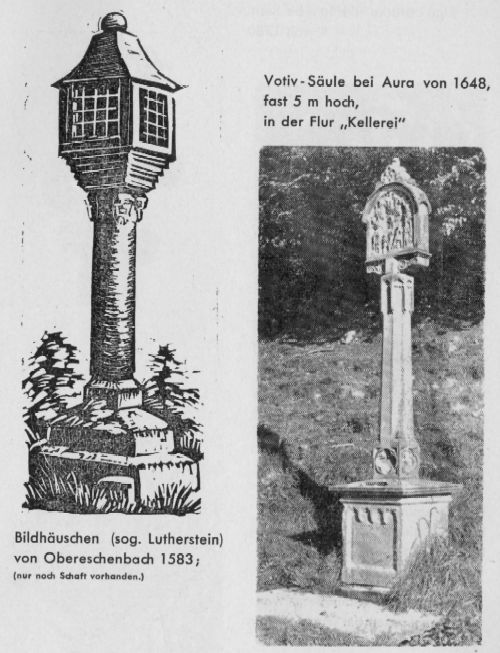

Der verfallene „Luther"-Stein

zu Obereschenbach - ein Bildhäuschen (Abbildung)

Von den Orten des Hammelburger Kreises dürfte Obereschenbach bei kriegerischen Ereignissen mit am meisten in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Böse war die Zeit im Dreißigjährigen Krieg, insbesondere das Jahr 1631. Pfarrer und Lehrer wurden vor den Schweden erschlagen, der nördliche Ortsteil ging in Flammen auf, das Gotteshaus wurde geplündert, Kelche und Kruzifixe gestohlen. Das Gotteshaus wurde in neuromanischer Bauweise wiedererrichtet und ist Schutzheiligen der Bauern, St. Georg geweiht. Es war zur Zeit der Reformation und Gegenreformation durch volle achtzig Jahre evangelisches Gotteshaus.

Aus jener Zeit stammt der im Volksmund bekannte Lutherstein an dem vormaligen Weg zur Burgruine am Sodenberg. Von ihm ist lediglich die rote Sandsteinsäule übrig,- das ehemals darauf ruhende, nach zwei Seiten geöffnete und in einer Kugel endigende Bild-Gehäuse fehlt.

Der Steinmetz verstand es, mit Hilfe des gürtenden Gesimses eine Bindung zwischen der senkrechten Säule und der waagerechten Basis des Gehäuses herzustellen. Dadurch erreichte er, daß die Rundsäule als Denkmal voll zur Wirkung kam. Bartige Fratzen an der Übergangsstelle Säule-Gehäuse haben etwas Mysteriöses an sich. Das Bildnis weist die Zahl 1583 auf. Zwei Meter davon entfernt stiftete vor 70 Jahren der Gasthausbesitzer Josef Reuter ein Kreuz, das heute fast verfallen ist.

Weit draußen am Leihberg stifteten die Arbeitskollegen aus Dankbarkeit für die Wiedergenesung des im Basaltwerk auf dem Sodenberg verunglückten Johann Reusch ein Kreuz mit der Inschrift: Dein Leiden stärke uns. Dein Tod erlöse uns, o Jesus! 1896.-Johann Reith, Johann Ebert und Kaspar Reuter stellten ihre Weinbergskulturen unter den Schutz eines Kreuzes, das sie am Neuberg errichten ließen In der Flur „Am Bandel" steht ein Holzkreuz, das von einem Auswanderer nach Amerika gestiftet worden ist. Es wurde im Jahre 1950 erneuert, auch die Inschrift in einer Blechtafel: „Zu Ehre Gottes, Gekreuzigster Herr Jesus, erbarme dich unser!"

Bilder

|

|

|

|

|

|

Der älteste Bildstock in Aura von 1648.

Überragt wird Aura von der Klosteranlage, die terrassenförmig am Hang einer vorspringenden Bergnase angelegt ist.

Otto der Heilige, Bischof von Bamberg, stiftete dieses Benediktinerkloster und besetzte es mit Mönchen aus Hirsau an der Nagold. Bauernfehde und Markgraflerkrieg verwüsteten das Kloster, so daß es, verschuldet und nicht mehr lebensfähig, 1564 von Fürstbischof Friedrich von Wirsberg aufgehoben wurde.

Hinter der Klostermauer erstreckt sich die Flur „Kellerei", zu deren Bereich der Friedhof des Ortes gehört. Zwei steinerne Kreuze stehen darin,- das eine davon, aus dem Jahre 1694, schmückt die Stirnseite des Ehrenfriedhofes der Gefallenen aus den beiden letzten Weltkriegen. Außerhalb der Umfriedungsmauer erhebt sich auf einem vierkantigen Sockel eine polygone Kalksteinsäule mit einem lose aufgesetzten Kapitell, das ein Kreuzigungsrelief zeigt.

Keine fünf Meter davon entfernt erreicht eine andere Säule aus rotem Sandstein durch einen gegliederten Sockel die beträchtliche Höhe von fast fünf Metern. Sie hatte ihren Standort weiter draußen in der Flur auf einem Acker. Blumenornamente, Fratzen und wiederum das Kreuzigungsrelief schmücken die Flächen des in Spitzgiebeln endenden Hauschenkapitells. Sie ist die älteste Säule, das älteste Denkmal in der Auraer Flur, und trägt die Jahreszahl 1648.

Der sogenannte Promenadenweg fuhrt durch diese Gemarkung. Noch vor der Ruine stehen ein hölzernes Flurkreuz zwischen zwei mächtigen Ka-stanienbäumen und eine Säule auf einem Ackerrain. Der Wanderer wird hier zum kurzen Verweilen aufgehalten und um ein stilles Gebet ersucht:

„Freund gehe nicht so schnell vorüber, O, bleibe hier ein wenig steh'n

Gott ist der Richter. Mensch, bete still ein Vater unser hier.

Am 12 August 1893 fand Barbara Nuß durch ein Gewitter hier ihren Tod.

Unterhalb der Klosterkirche führt die Straße von Aura nach Wittershausen. Die Flur heißt man Am Mühlberg. Die Straße wurde erst in den dreißiger Jahren gebaut, wobei ein Ing. Braun aus Nürnberg dort einen Bildstock errichten ließ. 20 Meter unterhalb dieses Bildstockes erhebt sich an derselben Straße eine Säule. Leider kann Inschrift und Jahreszahl am Sockel nicht mehr rekonstruiert werden,- von dieser Säule erzahlt man folgendes:

Früher, als da noch keine Straße war, kam an dieser Stelle ein Erntewagen ins Rutschen. Er riß Gespann und Fuhrmann den Steilweg hinab. Dem Bauern geschah kein Leid. So habe er aus Dankbarkeit den Vierzehn-Nothelfer-Bildstock errichten lassen. (Abbildung und Karte)

Im Geländer der alten Saalebrücke ist ein Bildnis des Brückenheiligen St. Nepomuk eingelassen, eine gute handwerkliche Sandsteinfigur aus dem Jahre 1712. Insgesamt stehen in der Gemarkung des Ortes 17 Flurdenkmaler.

Der „Hennestein" in Elfershausen

Elfershausen und seine Umgebung sind reich an Flurdenkmälern. Insgesamt finden sich hier 23 Bildstöcke, das älteste aus dem Jahre 1584. Einige von ihnen tragen entweder im Schaft oder gleich unterhalb des Kapitells Wappen bekannter fränkischer Adelsgeschlechter. So steht auf der alten Saalebrücke in der Flur Tuchrasen - Unterm Tor - eine Vierkantsäule mit einem Häuschenkapitell, das im Eselsrücken endet und das Kreuzigungsrelief in der Frontseite zeigt. Unterhalb desselben erkennt man das Wappen des Fürstbischofs Friedrich von Wirsberg. Auf derselben Brücke befindete sich das Standbild des Brückenheiligen, das in seinem Sockel das Wappen derer von Untererthal mit einer Adelskrone aufweist. Unweit des Gästehauses steht an der Straßenabzweigung nach Aura der im Volksmund bekannte sogenannte „Hennestein". Die Flur hat denselben Namen.

Im oberen Teil der Rundsaule, unterhalb des Kapitells mit dem walmför-migen Helmdach, erkennt man bei genauerer Betrachtung ein Wappen mit einer Henne, die auf einem dreihügeligen Berge steht. Diese Darstellung verwenden die Henneberger in ihrem Wappen. Über den Ursprung des gräflichen Hauses von Henneberg schreibt Bechstein: um das Jahr 455 n Chr. habe ein edler Römer aus dem Geschlechte der Columneser, Poppo mit Namen, Italien verlassen und sei nach Franken gezogen. Hier habe er auf einem Berge einen Platz zur Errichtung einer Burg aufräumen lassen. Als bei dieser Gelegenheit eine Berghenne aufgeflogen sei, habe er das Schloß Henneberg genannt. Auch sein Familienwappen, eine weiße Säule mit einer goldenen Krone im roten Felde, beschloß er aufzugeben und dafür eine eine schwarze Henne auf einem dreihügligen Berge als Famihenwappen anzunehmen.

Der Hennestein stammt aus dem Jahre 1621.

27 Bildnisse in der Gemeinde Greßthal

In Greßthal läutete seit dem Jahre 1601 die älteste Glocke des Landkreises, bis 1942.

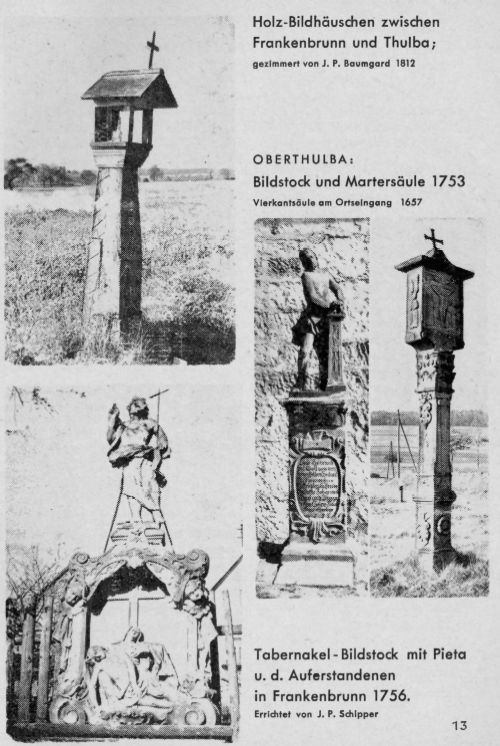

Dem Besucher fällt auf, wie zahlreich die Bildnisse in dieser unberührt-ruhigen Gegend sind. Von den 27 Denkmälern stammen viele aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Holzkreuze und Holzbildstöcke wechseln mit Kreuzschleppern, Altarhäuschen, tabernakelförmigen Bildnissen und Rundsäulen ab. Vor dem Ort kündet eine Inschriftentafel an einem Holzbildstod: „Alle die vorübergehen, reiten oder fahren, soll das göttlich Herz Jesu beschützen und bewahren." Im Ort steht unter mächtigen Linden eine Rundsäule, die förmlich aus dem Erdboden zu wachsen scheint, weil ihr runder Sockel mit der Bodennarbe abschließt; dreihundert Jahre ist sie alt. Am Friedhof erhebt sich ein Bildhäuschen aus dem Jahre 1773. Im Laufe vieler Jahrzehnte ist der Pfeilerbildstock vor dem Haus Nr. 56 etwas verwittert; das Kreuzigungsrelief mit den seitlich betenden Stifterfiguren blieb erhalten; es trägt die Bezeichnung: 1626, Balthasar Vogel. Die handwerkliche Gestaltung eines anderen Bildstockes, vor dem Anwesen Nr. 27, mit dem blattgefüllten Bekrönungskreuz und dem reichen figuralen Schmuck ist klar und plastisch durchbildet, er hat seit 1754 nichts von seiner Schönheit eingebüßt. Dieser Bildstock wurde von Nicolaus Schultz, gestiftet. (Abbildung.)

In unmittelbarer Nähe schmiegt sich an die Hausfront des Anwesens Nr. 62 ein abgefaster Schaft mit dem Standbild der unbefleckten Mutter Gottes. Stifter dieses Bildnisses war der Urgroßvater des jetzigen Besitzers, Jörg Hofmann. In Richtung Obbach steht gleich linker Hand auf der Flur ,.Am Dörrasen"ein tabernakelförmiges Bildhäuschen mit einem Baldachinaufbau und dem Relief des Blutwunders von Walldürn. Gestiftet hat es die Anna Maria Pfisterin 1773.

In der Schwemmelsbacher Richtung stehen an der Straße drei Bildnisse, das eine von 1696. Noch älter ist die Säule aus dem Jahre 1623. Ihr im Rundbogen geschlossenes Kapitell trägt ein großes Kreuz und zeigt das Kreuzigungsrelief.

Dann steht noch eine schöne Rundsäule an der Straße nach Wasserlosen mit Fruchtgirlanden und Kreuzigungsrelief. Stifter waren Johannes und Johann Adam Göbel und Michael Ziegler, 1728.

St.-Valentinus-Bildstock für Lebensrettung

Vor der Hochbrücke in Trimberg zweigt eine Landstraße ab und führt in einigen Windungen durch ein enges Tal, das zu beiden Seiten von steil ansteigenden Höhenrücken begleitet wird, nach Engenthal mit seiner schmucken Filialkirche St. Valentin.

Vor dem Ortseingang gabelt sich die Straße. Nach rechts gelangt man zu einer Pfeilersäule mit abgefasstem Schaft und einem im Eselsrückenbogen endenden Bildhäuschen, das in seiner Frontseite das Relief der Kreuzigung zeigt. Der vortretende Rahmen des Reliefs gibt der Darstellung mehr das Aussehen einer plastischen Malerei, als einer in Stein gehaltenen Arbeit. Der Stifter dieser Säule war ein gewisser Mattes Stein; „ . . . er und seine seelige Hausfrau haben das Bild lassen machen, 1619", besagt die Inschrift.

An dieser Stelle soll angeblich - urkundlich nicht feststellbar -, eine kleine Kirche gestanden haben, bevor die St.-Valentinus-Kirche vom Maurermeister Ströhlein aus Bad Kissingen 1722-1727 errichtet worden ist.

Keine 50 Meter entfernt schmiegt sich eine Rundsäule an das Backsteingemäuer einer Scheune. Sie wurde im Jahre 1637 von Jörg Dein gestiftet. Dann folgt ein Bildhäuschen mit der Bekrönung des St. Michael. Es stammt aus dem Jahre 1799. Das Relief zeigt Jesus und Johannes mit ihren, Eltern, von Putten umgeben.

Die Inschrift besagt: „Durch deiner Lieb und Treu, Maria mir eine Mutter sei. Dich Anno mein, Schutzfrau zeig auf mich deines Enkels Äuglein. Neig, weil dieser will mein Bruder sein, gib das ich mich redlich füge drein."

In der Flur „Krummer Graben" stand noch im Vorjahr ein eichener Holzbildstock, von der Familie Hopf gestiftet aus Dankbarkeit für die gesunde Rückkehr von Familienmitgliedern aus dem letzten Krieg.

Mit dem Holzbildstock hatte es auch seine Bewandtnis. Das Ölbild der Hl. Familie sollte von einem gewissen Weingart aus Engenthal überholt werden und fing angeblich zu klopfen und zu rumoren an, solange, bis er das Bild renoviert und wieder am Bildstock befestigt hatte.

Der verstorbene Valentin Büttner aus Engenthal wußte noch etwas von diesem Bildstock zu berichten: Ein Mädchen habe an der Stelle des Bildstockes eine weißgekleidete Frau mit einem Rosenkranz gesehen. -

Von hier führt ein steiler Waldweg hinan zur Höhe in die Waldflur Hasenstall/Sommerley, wo er sich mit einem aus Euerdorf kommenden Weg kreuzt. An dieser Kreuzung steht der bekannte Valentinus-Bildstock. Von ihm weiß man folgendes zu erzählen: In Engenthal lebte ein Schneider, das sog. Fuchsa-Schneiderle. Dieser hatte böse Buben, die sich dem Wildfrevel ergaben. Der damalige Vorsteher Johann Barthel Webert hatte sie oftmals gewarnt und schließlich angezeigt, worauf sie gestraft wurden. Erbost darüber schworen sie dem Vorsteher blutige Rache. Eines Abends mußte Webert einen Gang nach Euerdorf machen. Dies erfuhren die Frevler und lauerten Webert an der Bildstockstelle auf. Der Bürgermeister erfuhr jedoch davon, er änderte seinen Weg und rettete sein Leben. Zur ständigen Erinnerung ließ er den Bildstock setzen. Webert machte noch eine Stiftung daß beim alljährlichen Flurgang dort der Rosenkranz gebetet werden soll.

In Langendorfs Flur stehen viele Bildstöcke

Innerhalb der Gemeinde, vor allem verstreut in den weiten Fluren, stehen insgesamt 21 Bildnisse, gestiftet in den Jahren zwischen 1611 und 1912.

An der Abzweigung des Westheimer Weges von der Staatsstraße haben die beiden Gemeinden Fuchsstadt und Langendorf in der Flur Schinderspfad ein Kreuz gestiftet mit folgendender Inschrift: »Gott und seinen Heiligen zu Ehren ist dieses Marterbild von beiden Gemeinden Langendorf und Fuchsstadt anhero gestiftet worden. Johannes Koch, derzeit Schultheiß zu Langendorf, Adam Lell, Schultheiß zu Fuchssadt. 1739." An der gleichen Straße stand früher noch ein anderes Bildnis: Christus am Kreuz mit Assistenzfiguren in einer Umrahmung von Akanthus mit Früchten. Seitlich war es von Figuren des St. Vitus und der St. Katharina geschmückt, die Rückseite wies das Relief Mariä Himmelfahrt auf. Von derselben Art steht heute am Fuchsstädter Weg unter einem Kastanienbaum noch eine Rundsäule und trägt die Inschrift: Hans Röter, Adam Röter und Dorothea Röterin. 1688. Eine andere Rundsäule erhebt sich am Westheimer Weg. Sie zeigt ein Doppelrelief mit Voluten, in der Frontseite das Pieta-Bildnis, auf der Rückseite den hl. Sebastianus. Von der Inschrift läßt sich nur entziffern: „H. Sebastianus bitt für uns." Und es sei auch die Säule am Fuße der Weinberge und die Pfeilersäule am Heinersberg nicht vergessen. Überladen mit figuralem Schmuck ist die Säule in der Flur „Außen am Bach", unterhalb der Weinberge.

Älteren Datums ist der Pfeilerbildstock am Heinersberg, aus dem Jahre 1611. Vor 50 Jahren hatte er seinen Standort näher an der Ortschaft. Er mußte einem Flurkreuz weichen, das Georg Vierheilig im Jahre 1912 gestiftet hat. Der besagte Bildstock hat ein im Eselsrückenbogen endigendes Kapitellhäuschen mit vier Flachnischen, in denen die Darstellungen noch recht gut erhalten sind. Unterhalb des Frontreliefs erkennt man am Pfeiler das Wappen des Fürstbischofs Julius Echter. Rund um das Kapitellhäuschen zieht sich ein Inschriftenband: Roth, Schuldes zu Langendorf, 1611, Georg, Manger, Wirt, Hans Wollf, der jüngeer, Langendorf, beide Gerichtspersonen.

Bilder: Stöckner/Main-Post

3 Antworten zu Heft 1/1955.

1.Die alten Namen der Orte Windheim, Erthal und Euerdorf waren Winden, Harital und Urtorpf.

2.Das Geschlecht derer von Dalberg hieß früher von Kämmerer. Nach Inbesitznahme einer Ganerbenburg der 1323 ausgestorbenen Dalberg (südlich von Bingen) führten sie den Namen Dalberg seit etwa 1400

3.Es sind 2 aus Hammelburg stammende Apothtekerfamilien : die Boxberger, später in Bad Kissingen und die Merck, später in Darmstadt.