Vor- und Frühgeschichte des Hammelburger Raumes

von Christian Pescheck

(Im Buch ist der Beitrag ab der Seite 19 / 24 zu finden.)

Ein Männer- und ein Frauengrab bezeugen für das späte 5. Jhdt. sogar eine gehobene Gesellschaftsschicht. Da die Bestattungen hoch am Hange des Hammelberges lagen, vermutet man Insassen einer auf diesem Berge gelege-nen Burg, die nach dem Sieg der Franken 496 geschleift werden mußte. Ob-wohl ein Flurname „Burgweg“ überliefert ist, ließ sich eine Bergfestung bisher, trotz mehrfacher Versuche, nicht ermitteln. Das 1895 entdeckte Kriegergrab, dessen Kammerrest mit einer Weite von 2x 1,60 m jetzt durch Lokalisierung von Rektor Franz Warmuth und Grabungseinsatz von Präparator Karl Schneider wiedergefunden werden konnte, zeigte als mitgegebene Bewaffnung das lange zweischneidige Eisenschwert,

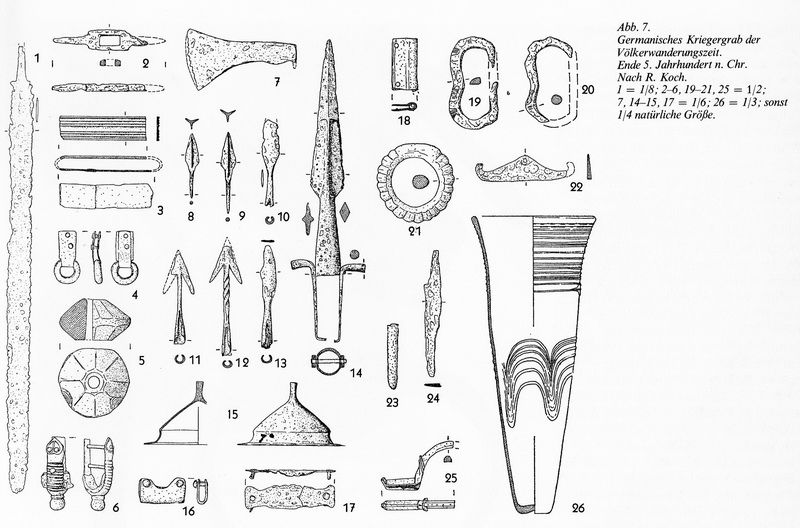

Ein Männer- und ein Frauengrab bezeugen für das späte 5. Jhdt. sogar eine gehobene Gesellschaftsschicht. Da die Bestattungen hoch am Hange des Hammelberges lagen, vermutet man Insassen einer auf diesem Berge gelege-nen Burg, die nach dem Sieg der Franken 496 geschleift werden mußte. Ob-wohl ein Flurname „Burgweg“ überliefert ist, ließ sich eine Bergfestung bisher, trotz mehrfacher Versuche, nicht ermitteln. Das 1895 entdeckte Kriegergrab, dessen Kammerrest mit einer Weite von 2x 1,60 m jetzt durch Lokalisierung von Rektor Franz Warmuth und Grabungseinsatz von Präparator Karl Schneider wiedergefunden werden konnte, zeigte als mitgegebene Bewaffnung das lange zweischneidige Eisenschwert,  genannt die Spatha, mit einer eisernen Knaufplatte (Abb. 7,1-2). Von der Scheide ist noch eine vergoldete Ortbandzwinge aus Silber mit Tierkopfabschluß (Abb. 7,6) und ein auch aus vergoldetem Silber bestehendes Mundblech erhalten (Abb. 7,3). Am Wehrgehänge hing, vielleicht an der Silberblechzwinge mit Silberring (Abb. 7,4), eine geschliffene Bergkristallperle (Abb. 7,5), ein Amulett, das zusammen mit zwei dreiflügeligen Pfeilspitzen (Abb. 7,8-9) einen Einfluß der Hunnenherrschaft Attilas Mitte des 5. Jhdts. darstellt. Von vier anderen eisernen Pfeilspitzen sind zwei mit Widerhaken ausgerüstet (Abb. 7,10- 13). Vom hölzernen Schild sind nur die Eisenbeschläge in Form eines Buckels mit Parierstange (Abb. 7,15) und einer Schildfessel (Abb. 7,17) erhalten. Auch der eisernen Kampfaxt (Abb. 7,7) und der eisernen Lanzen¬spitze mit zwei Halteeisen (Abb. 7,14) fehlt der höl-zerne Stiel bzw. Schaft.

genannt die Spatha, mit einer eisernen Knaufplatte (Abb. 7,1-2). Von der Scheide ist noch eine vergoldete Ortbandzwinge aus Silber mit Tierkopfabschluß (Abb. 7,6) und ein auch aus vergoldetem Silber bestehendes Mundblech erhalten (Abb. 7,3). Am Wehrgehänge hing, vielleicht an der Silberblechzwinge mit Silberring (Abb. 7,4), eine geschliffene Bergkristallperle (Abb. 7,5), ein Amulett, das zusammen mit zwei dreiflügeligen Pfeilspitzen (Abb. 7,8-9) einen Einfluß der Hunnenherrschaft Attilas Mitte des 5. Jhdts. darstellt. Von vier anderen eisernen Pfeilspitzen sind zwei mit Widerhaken ausgerüstet (Abb. 7,10- 13). Vom hölzernen Schild sind nur die Eisenbeschläge in Form eines Buckels mit Parierstange (Abb. 7,15) und einer Schildfessel (Abb. 7,17) erhalten. Auch der eisernen Kampfaxt (Abb. 7,7) und der eisernen Lanzen¬spitze mit zwei Halteeisen (Abb. 7,14) fehlt der höl-zerne Stiel bzw. Schaft.

Von zwei eisernen Schnallen sind die Bügel erhalten und weisen Reste einer Tauschierung auf (Abb. 7,19-20).

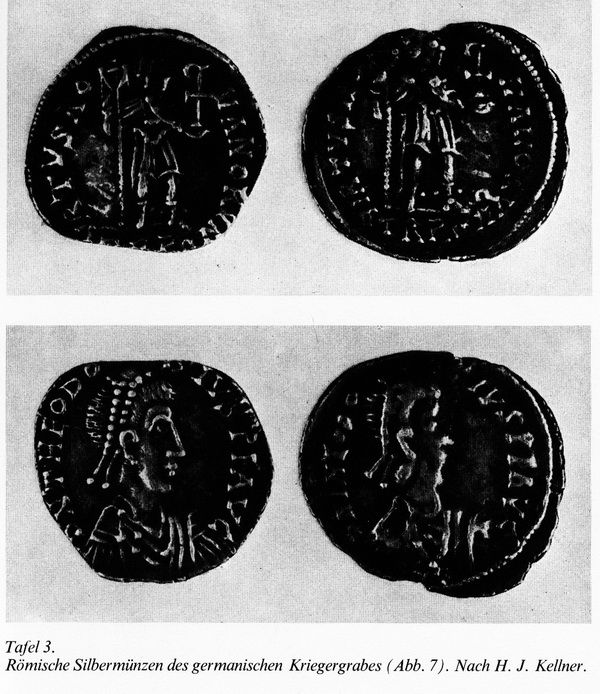

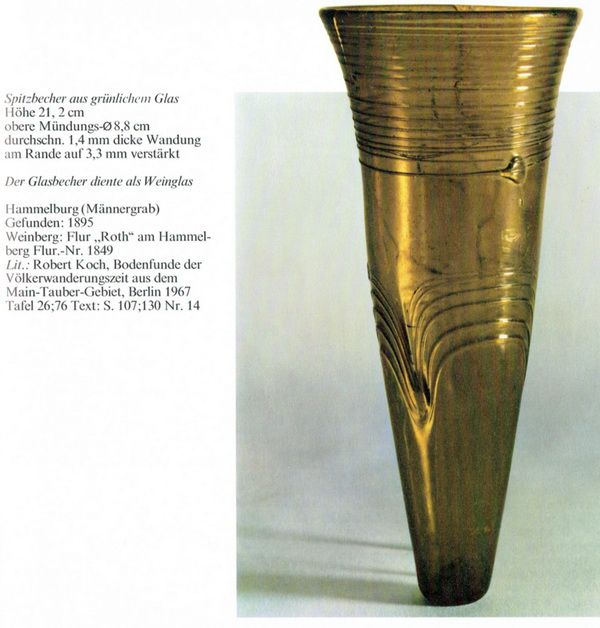

Ein eisernes Messer ist stark verrostet (Abb. 7,24), der Feuerstahl an einem Ende abgebrochen (Abb. 7,22), eine eiserne Tülle ist nicht mehr erhalten und daher ihr Verwendungszweck unklar (Abb. 7,23) Das gleiche gilt für einen durch Wülste verzierten Bronzering (Abb. 7,21) und Bronzebeschläge, von denen einer um einen Eisendraht gebördelt ist (Abb. 7,16.18). Ein älteres Fundstück stellt die Hälfte einer römischen Bronzefibel dar (Abb. 7,25). Die Bedeutung des Bestatteten wird durch den Trinkbecher aus grünlichem Glas und aufgelegter Glasfadenzier unterstrichen (Abb. 7,26), der in nordostfranzö-sisch-belgischen Glashütten gefertigt wurde, ferner durch zwei Silbermünzen von Theodosius I. (379-395) oder Theodosius II. (408-450), die Sold für Kriegs-dienste sein mögen (Taf. 3 S. 27). 1937 fand sich 126 m nordöstlich am Berg-hang das Grab einer Frau. Die Tote lag in West-Ost-Richtung. Von ihrer Grabausstattung blieb erhalten: Eine silberne Dreiknopffibel, verziert mit Perlbändem, kerbschnittverzierter Kopfplatte und Tierkopffuß, ein silberner Arm ring mit Punzzier, Teile eines Hirschhomkammes mit dreieckiger Griffplatte, die mit Riefen und Punktkreisen verziert ist, das Fragment eines Eisenmessers (Taf. 2 S. 26) und ein Eberzahn. Tierknochen vom Rind sind das Überbleibsel einer Speisebeigabe fürs Jenseits.

Das gleiche gilt für einen durch Wülste verzierten Bronzering (Abb. 7,21) und Bronzebeschläge, von denen einer um einen Eisendraht gebördelt ist (Abb. 7,16.18). Ein älteres Fundstück stellt die Hälfte einer römischen Bronzefibel dar (Abb. 7,25). Die Bedeutung des Bestatteten wird durch den Trinkbecher aus grünlichem Glas und aufgelegter Glasfadenzier unterstrichen (Abb. 7,26), der in nordostfranzö-sisch-belgischen Glashütten gefertigt wurde, ferner durch zwei Silbermünzen von Theodosius I. (379-395) oder Theodosius II. (408-450), die Sold für Kriegs-dienste sein mögen (Taf. 3 S. 27). 1937 fand sich 126 m nordöstlich am Berg-hang das Grab einer Frau. Die Tote lag in West-Ost-Richtung. Von ihrer Grabausstattung blieb erhalten: Eine silberne Dreiknopffibel, verziert mit Perlbändem, kerbschnittverzierter Kopfplatte und Tierkopffuß, ein silberner Arm ring mit Punzzier, Teile eines Hirschhomkammes mit dreieckiger Griffplatte, die mit Riefen und Punktkreisen verziert ist, das Fragment eines Eisenmessers (Taf. 2 S. 26) und ein Eberzahn. Tierknochen vom Rind sind das Überbleibsel einer Speisebeigabe fürs Jenseits. Während K. Dinklage, H. Müller- Karpe und der Verfasser die Toten als Thüringer ansprechen, R. Koch keinen Stammesnamen nennt, weist sie H. W. Böhme den Alemannen zu. Jünger, spätes 6., bzw. beginnendes 7. Jhdt, daher sicher politisch, notwendigerweise nicht ethnisch fränkisch ist ein Grab, das beim Bau der Eisenbahn 1920 in der Flur „Elfershausener Weg“ bei Westheim entdeckt und amtlich vom Bayer. Landesamt für Denkmalpflege Würzburg (Prof. Dr. Georg Hock) ausgegraben wurde. In einer 1,40 x 2,60 m großen und etwa 1,10 m tiefen Grabgrube fand sich das Skelett einer Frau mit Perlenket-te, Eisenschnalle vom Gürtel, Bronzeschnallen von den Schuhen, Eisenmesser, Reste von zwei Gläsern, Tongefaß und Tierknochen. Die Funde sind nur zum Teil noch im Mainfränkischen Museum Würzburg erhalten. Damit sind die Bodenurkunden vor und während der ersten historischen Nachrichten über Hammelburg vorgelegt. Dieser heimatkundlichen Arbeit unterzog sich der Verfasser umso lieber, als Vorfahren von ihm im 14. Jhdt. zur Burg Saaleck gehörende Güter bei Diebach, Hammelburg und Hundsfeld zum Lehen Hatten (vgl. H. Ullrich, Schloß Saaleck bei Hammelburg(1936),S.66).

Während K. Dinklage, H. Müller- Karpe und der Verfasser die Toten als Thüringer ansprechen, R. Koch keinen Stammesnamen nennt, weist sie H. W. Böhme den Alemannen zu. Jünger, spätes 6., bzw. beginnendes 7. Jhdt, daher sicher politisch, notwendigerweise nicht ethnisch fränkisch ist ein Grab, das beim Bau der Eisenbahn 1920 in der Flur „Elfershausener Weg“ bei Westheim entdeckt und amtlich vom Bayer. Landesamt für Denkmalpflege Würzburg (Prof. Dr. Georg Hock) ausgegraben wurde. In einer 1,40 x 2,60 m großen und etwa 1,10 m tiefen Grabgrube fand sich das Skelett einer Frau mit Perlenket-te, Eisenschnalle vom Gürtel, Bronzeschnallen von den Schuhen, Eisenmesser, Reste von zwei Gläsern, Tongefaß und Tierknochen. Die Funde sind nur zum Teil noch im Mainfränkischen Museum Würzburg erhalten. Damit sind die Bodenurkunden vor und während der ersten historischen Nachrichten über Hammelburg vorgelegt. Dieser heimatkundlichen Arbeit unterzog sich der Verfasser umso lieber, als Vorfahren von ihm im 14. Jhdt. zur Burg Saaleck gehörende Güter bei Diebach, Hammelburg und Hundsfeld zum Lehen Hatten (vgl. H. Ullrich, Schloß Saaleck bei Hammelburg(1936),S.66).

Schrifttum:

K. Dinklage Hammelburg im Frühmittelalter. Mainfränk. Jb. 11,1959,18-63 mit Behandlung und Abbildung der zwei merowingischen Gräber.

Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern 28, Mainz (1975), 44-50 (H. W. Böhme), 54-57 (K. Weidemann).

H.-J. Kellner Zu den Fundmünzen von Hammelburg. Mainfränk. Jb. 6,1954, 214-216. Danach Tafel 3.

R. Koch Bodenfunde der Völkerwanderungszeit aus dem Main-Tauber-Gebiet. Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit Serie A, Band VIII, Berlin 1967. Danach unsere Abb. 7.

H. Müller- Karpe Das Hammelburger Kriegergrab der Völkerwanderungszeit. Mainfränk. Jb. 6, 1954, 203-214.

Chr. Pescheck Vor- und Frühzeit Unterfrankens. Mainfränkische Hefte 38, 3. Aufl. 1975, 52-54. Danach unsere Tafel 2.