Die ersten 42 Seiten der Abhandlung betreffen eine andere Zeit und andere Gegenden von Unterfranken. (hier ab Seite 43)

VÖLKERWANDERUNGSZEIT BIS MEROWINGERZEIT

(400-752 n. Chr.)

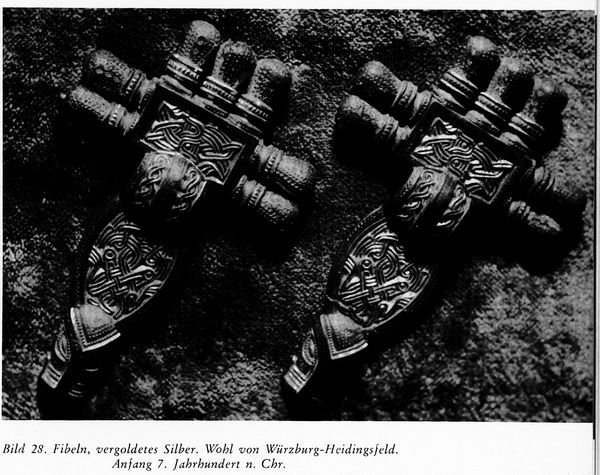

Mit dem Fall des Limes Romanus drangen die Alamannen weiter nach Südwesten vor, ohne jedoch deswegen alle bisherigen Sitze aufzugeben. Bur-gunden folgten im 3., aber besonders im 4. Jh., siedelten jedoch offenbar — die historischen Nachrichten sind leider höchst dürftig — im wesentlichen nur im Taubertal sowie in den Hohenloher und Haller Ebenen, also außerhalb von Unterfranken, bis sie 406/7 den Rhein überschreiten und das im Nibelungenlied besungene »Reich von Worms« gründen. Nach Unterfranken stoßen aber, auch aus Mitteldeutschland, Thüringer vor, denn von ihrer Anwesenheit zeugen wohl Körpergräber der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts vom Hammelberge bei Hammelburg. Eines befindet sich in der Prähistorischen Staatssammlung München, das andere im Mainfränkischen Museum Würzburg (Bild 26). Die eine Tote lag in West-Ost-Richtung. Sie bekam mit ins Jenseits eine silberne Dreiknopffibel, verziert mit Perlenbändern, kerbschnittverzierter Kopfplatte und Tierkopffuß, einen silbernen Armring mit Punktzier, Teile eines dreieckigen Knochenkammes wie Bild 23 mit Würfelaugenmuster und das Fragment eines Eisenmessers. Es gehört schon zu den damals üblich werdenden Reihengräbern, d. h. ebenerdigen Schachtgräbern, die reihenweise angeordnet wurden. Der Tote liegt immer mit dem Kopf im Westen und den Füßen im Osten. Dem Manne beigegeben wurde das Heergewäte (seine Waffen und sein Trachtzubehör), der Frau die Gerade (Kleidung und Schmuck). Unter den Waffen ist neben Eisenbeschlägen von Lanze und Schild eine Wurfaxt, die sog. Franziska, ein zweischneidiges Hiebschwert, die Spatha, und ein einschneidiges Schwert, der Scramasax, zu nennen. Von der Tracht erhielten sich Metallbeschläge wie Schnallen und Riemenzungen. Der weibliche Schmuck weist schöne Halsketten aus vielfarbigen Glasperlen auf, ferner Fibeln, darunter solche aus Edelmetall mit reicher Zier, wie die beiden herrlichen Schmuckstücke aus Würzburg-Heidingsfeld, deren Bügel typischen Bandschlingenkerbschnitt und einen Tierkopfabschluß trägt (Bild 28)

Nach Unterfranken stoßen aber, auch aus Mitteldeutschland, Thüringer vor, denn von ihrer Anwesenheit zeugen wohl Körpergräber der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts vom Hammelberge bei Hammelburg. Eines befindet sich in der Prähistorischen Staatssammlung München, das andere im Mainfränkischen Museum Würzburg (Bild 26). Die eine Tote lag in West-Ost-Richtung. Sie bekam mit ins Jenseits eine silberne Dreiknopffibel, verziert mit Perlenbändern, kerbschnittverzierter Kopfplatte und Tierkopffuß, einen silbernen Armring mit Punktzier, Teile eines dreieckigen Knochenkammes wie Bild 23 mit Würfelaugenmuster und das Fragment eines Eisenmessers. Es gehört schon zu den damals üblich werdenden Reihengräbern, d. h. ebenerdigen Schachtgräbern, die reihenweise angeordnet wurden. Der Tote liegt immer mit dem Kopf im Westen und den Füßen im Osten. Dem Manne beigegeben wurde das Heergewäte (seine Waffen und sein Trachtzubehör), der Frau die Gerade (Kleidung und Schmuck). Unter den Waffen ist neben Eisenbeschlägen von Lanze und Schild eine Wurfaxt, die sog. Franziska, ein zweischneidiges Hiebschwert, die Spatha, und ein einschneidiges Schwert, der Scramasax, zu nennen. Von der Tracht erhielten sich Metallbeschläge wie Schnallen und Riemenzungen. Der weibliche Schmuck weist schöne Halsketten aus vielfarbigen Glasperlen auf, ferner Fibeln, darunter solche aus Edelmetall mit reicher Zier, wie die beiden herrlichen Schmuckstücke aus Würzburg-Heidingsfeld, deren Bügel typischen Bandschlingenkerbschnitt und einen Tierkopfabschluß trägt (Bild 28) Aus dem gleichen Grab stammt eine Bronzeschnalle (Umschlagbild). Andere Fibeln zeigen die sog. Zellenverglasung, d. h. Stege mit eingesetzten farbigen Halbedelsteinen oder Gläsern. Die Töpfe sind aus einem mit kleinen Steinchen gemagerten Ton auf der Drehscheibe gefertigt und viel schärfer als die bisher vorgelegte Keramik gebrannt. Horizontalriefen ließen sich leicht bei der rotierenden Töpferscheibe durch einen angesetzten Spatel herstellen. Zwischenräume wurden mit Wellenlinien und Einstichgruppen gefüllt (Bild 27). Kunstvoll ist der Rüsselbecher gefertigt, der in dem anschließenden Gebiet Mittelfrankens gefunden wurde, das zu unserem unterfränkischen Kulturkreis gehört (Bild 24 rechts). Das olivgrüne, mit Spiralfaden belegte Glas hat seinen Namen von den hohlen Hörnern, die hier in zwei Etagen nach Auflage einer heißen Glasmasse herausgeblasen und, nach unten heruntergezogen, quastenartig enden. Mit dem zierlichen Standfuß als Abschluß liegt hier das Meisterwerk einer traditionsreichen Werkstatt vor (vgl. S. 42). Viele dieser Beigaben weisen nach Westen zu den Franken. Die alamannische Niederlage gegen Chlodowech, den ersten König eines geeinigten Frankenreiches, 496 bei Zülpich, Ldkr. Euskirchen (Rheinland), zusammen mit der Niederwerfung eines Aufstandes 506 und die Schlacht gegen die Thüringer bei Burgscheidungen an der Unstrut (Sachsen) durch seinen Sohn Theuderich 531 führte dazu, daß unser Gebiet fränkisch wurde. Diese politische Tatsache ist aber nicht mit einem vollständigen Wechsel der Bevölkerung gleichzusetzen. Man kann vielmehr damit rechnen, daß in Unterfranken noch Nachkommen der Alamannen und Thüringer lebten, die unter fränkische Herrschaft kamen. Damit war das Gebiet natürlich wirtschaftlich nach Westen orientiert, so daß fränkische Erzeugnisse Eingang fanden.

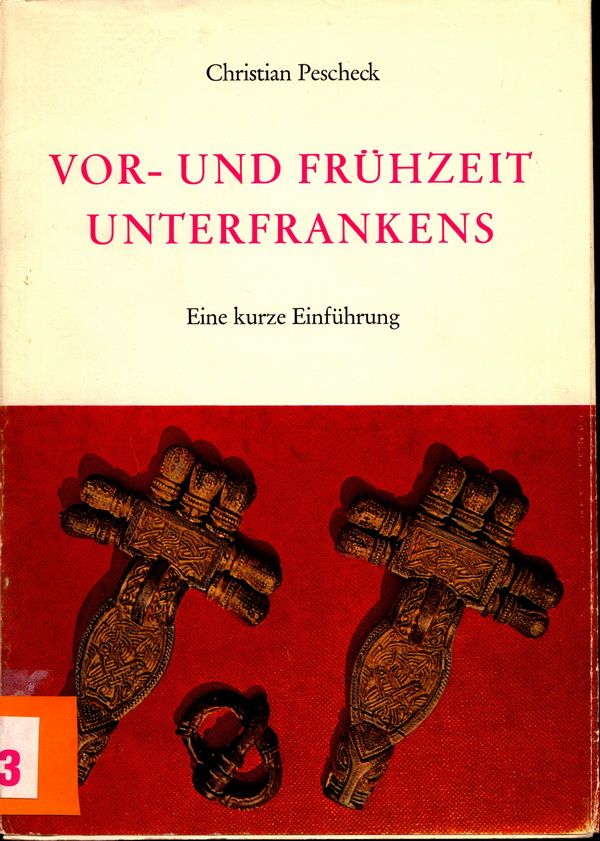

Aus dem gleichen Grab stammt eine Bronzeschnalle (Umschlagbild). Andere Fibeln zeigen die sog. Zellenverglasung, d. h. Stege mit eingesetzten farbigen Halbedelsteinen oder Gläsern. Die Töpfe sind aus einem mit kleinen Steinchen gemagerten Ton auf der Drehscheibe gefertigt und viel schärfer als die bisher vorgelegte Keramik gebrannt. Horizontalriefen ließen sich leicht bei der rotierenden Töpferscheibe durch einen angesetzten Spatel herstellen. Zwischenräume wurden mit Wellenlinien und Einstichgruppen gefüllt (Bild 27). Kunstvoll ist der Rüsselbecher gefertigt, der in dem anschließenden Gebiet Mittelfrankens gefunden wurde, das zu unserem unterfränkischen Kulturkreis gehört (Bild 24 rechts). Das olivgrüne, mit Spiralfaden belegte Glas hat seinen Namen von den hohlen Hörnern, die hier in zwei Etagen nach Auflage einer heißen Glasmasse herausgeblasen und, nach unten heruntergezogen, quastenartig enden. Mit dem zierlichen Standfuß als Abschluß liegt hier das Meisterwerk einer traditionsreichen Werkstatt vor (vgl. S. 42). Viele dieser Beigaben weisen nach Westen zu den Franken. Die alamannische Niederlage gegen Chlodowech, den ersten König eines geeinigten Frankenreiches, 496 bei Zülpich, Ldkr. Euskirchen (Rheinland), zusammen mit der Niederwerfung eines Aufstandes 506 und die Schlacht gegen die Thüringer bei Burgscheidungen an der Unstrut (Sachsen) durch seinen Sohn Theuderich 531 führte dazu, daß unser Gebiet fränkisch wurde. Diese politische Tatsache ist aber nicht mit einem vollständigen Wechsel der Bevölkerung gleichzusetzen. Man kann vielmehr damit rechnen, daß in Unterfranken noch Nachkommen der Alamannen und Thüringer lebten, die unter fränkische Herrschaft kamen. Damit war das Gebiet natürlich wirtschaftlich nach Westen orientiert, so daß fränkische Erzeugnisse Eingang fanden.

Ansiedlungen dieser Zeit kennen wir nicht, z. T. wohl deshalb, weil sie unter unseren heutigen Dörfern liegen. Dies wird dadurch bestens bewiesen, daß die Reihengräberfelder sich bei Ortschaften finden, die sich oft durch ihre Namensendung -heim als älteste Gründungsschicht erweisen. Wir fassen damit den Beginn der deutschen Besiedlung, die in »Kastell« genannten Festungen wie Würzburg, Hammelburg und Schweinfurt ihren gelenkten Schutz fand. »Ältere Volksburgen wurden nicht selten den Bedürfnissen entsprechend verstärkt und sollten später zur Zeit der Ungarngefahr nochmals als Refugien eine Rolle spielen. Aber auch die mittelalterliche Herrenburg scheint in bescheidenen Anfängen bis in die fränkische Zeit zurückzureichen, um dann im 11. und 12. Jahrhundert ihren zeitgemäßen Um- und Ausbau in Stein zu erlangen.« (G. Hock).

Mit der Gründung des Bistums Würzburg 741 wurden, dem christlichen Glauben entsprechend, die Toten ohne Beigaben beerdigt, so daß damit in Unterfranken die Reihengräber versiegen. Das Christentum bekundet sich z. B. ferner in Zierscheiben, welche die Darstellung eines Kreuzes zeigen (Bild 29).

Ab Seite 48 unten weiter mit „Mittelalter“