Heute vor 600 Jahren (Beitrag vom 2. April 1993) wurde Schloß Kilianstein auf dem Sodenberg erstmals erwähnt – Längst verfallen

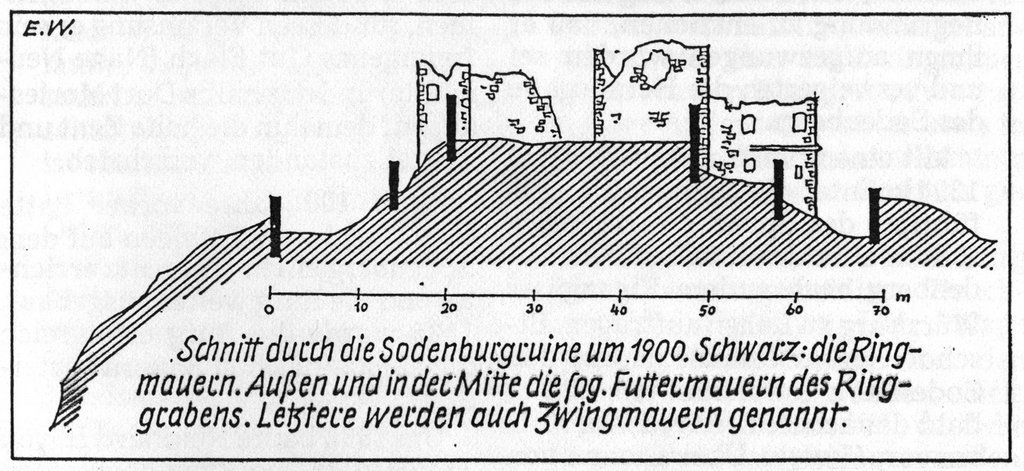

Vor 600 Jahren wurde Burg ,Kiliansteinm am Sodenberg erstmals erwähnt. Bereits im 17. Jahrhundert verfiel die Burganlage zusehends. Um 1900 war sie bereits nurmehr eine Ruine, und heute finden sich fast keine Reste mehr. Die Zeichnung von Eugen Weiß zeigt einen Schnitt durch die Ruine um 1900.

Vor 600 Jahren wurde Burg ,Kiliansteinm am Sodenberg erstmals erwähnt. Bereits im 17. Jahrhundert verfiel die Burganlage zusehends. Um 1900 war sie bereits nurmehr eine Ruine, und heute finden sich fast keine Reste mehr. Die Zeichnung von Eugen Weiß zeigt einen Schnitt durch die Ruine um 1900.

Hammelburg-Morlesau (hwe). Einst zierte eine mächtige Burg den Sodenberg. „Kilianstein“ gehörte zu einer Reihe von Befestigungen über der Fränkischen Saale, wie die Salzburg, die Burg Bodenlauben, die Trimburg und Schloß Saaleck. Heute jährt sich der Tag der erstmaligen Erwähnung zum 600. Mal. Von der Burg selbst ist aber so gut wie nichts mehr erhalten.

In dem Band „Bezirksamt Hammelburg“ der Reihe „Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern“ aus dem Jahre 1915, herausgegeben im Auftrag des kgl. Generalkonserva¬toriums, heißt es: „Der Sodenberg wird zum ersten mal 1393 erwähnt“. In jenem Jahr sollte die Familie von Thüngen ihre Burg Sodenberg, auch Kilianstein genannt, für 2000 fl. an den Bischof von Würzburg abtreten und den Reußenberg öffnen, um aus der Acht, in die sie durch Händel mit Johann von Eisenberg (Isenburg) und Albrecht (oder Ulrich) von Hanau geraten war, befreit zu werden.

Diese nördlich vom Reußenberg am Rande des fuldischen Herrschaftsraumes gelegene Burg war der zweite Stützpunkt Thüngenscher Herrschaft in diesem Bereich. Allzu begreiflich, daß dieses Verlangen einen herben Verlust, wenn nicht eine Katastrophe bedeuten würde. So versuchten die Besitzer, sich dem Vertrag mit der Begründung zu entziehen, daß er ihnen aufgezwungen worden sei und verweigerten die Herausgabe des Sodenbergs.

Mit einem Vertrag vom 2. April 1393 konnten die Thüngen die Ausführung des Spruchs verhindern, sollten aber dabei neben dem Sodenberg noch andere Eigengüter Würzburg zu Lehen auftragen. Bischof Gerhard nahm darauf den Sodenberg gewaltsam ein, den er bald danach den Herren von Hutten verpfändete. Über Thomas von Bieneck kam der Sodenberg wieder an das Hochstift Würzburg, das sich mit Fulda auf Abbruch des Schlosses einigte.

Erneuter Besitzwechsel

Wie die Thüngen wieder in den Besitz des Sodenbergs kamen, ist nicht geklärt. Hierzu schreibt der Historiker Günther Wich in einer : Dissertation: „Möglicherweise haben sie den Besitz von Fulda gekauft, von dem sie auch am 12. März 1406 den Rest des Ortes Thüngen erwarben“.

Jedenfalls erscheinen sie 1431 als Besitzer desselben, tragen das von ihnen entgegen dem Vertrag von Würzburg und Fulda neu errichtete Schloß an Fulda zu Lehen auf und schließen- einen Ganerbenvertrag. Für rund 200 Jahre bleibt dann der Sodenberg in Thüngenschen Händen, bis sich Neidhard II. von Thüngen durch seine Schuldenlast genötigt sieht,

den Sodenberg im Jahre 1616 für 6000 Gulden an die Universität Würzburg zu veräußern und überdies dort ein Kapital aufzunehmen, für dessen Verzinsung er sein freieigenes Gut Flach (Nähe Neumühle) und das halbe Dorf Morlesau, auf dem ihm die hohe Zent und Vogtei zustanden, verschrieb.

Rund 100 Jahre vorher hatte Neidhard I. von Thüngen auf dem Sodenberg einen Wohnsitz errichtet und die Burg weiter ausgebaut. 1525 wurde die Burg erfolgreich die aufständischen Bauern verteidigt.

Um 1608 baute Neidhard II. von Thüngen an die Burg noch einen weiteren Turm an. Unlösbar erschien ihm jedoch die Rückzahlung der Schulden an die Universität Würzburg, und so erfolgte im Jahre 1660 von dieser Seite aus die Immission. Sämtliche Einkünfte des Gutes Sodenberg wurden sequestriert. Das Thüngensche Gut Flach und das Dorf Morlesau gingen ebenfalls diesen Weg. Begründet wurde dies durch ein Reichskammergerichtsurteil, das am 14. Dezember 1701 vollzogen wurde.

Langsamer Verfall

Zwar strebten die Thüngen in einem Prozeß, der bis ins 19. Jahrhundert dauerte, an, die Güter zurückzuerhalten; er blieb jedoch ohne Erfolg. Seit der Pfandeinweisung der Universität blieb die Burg Sodenberg unbesetzt. 1670 berichtete das Universitätsamt Sodenberg bereits, daß das lange Gebäude des Schlosses eingefallen sei. Die Burganlage verfiel immer mehr; heute stehen nur noch unbedeutende Mauerreste auf dem Berg.

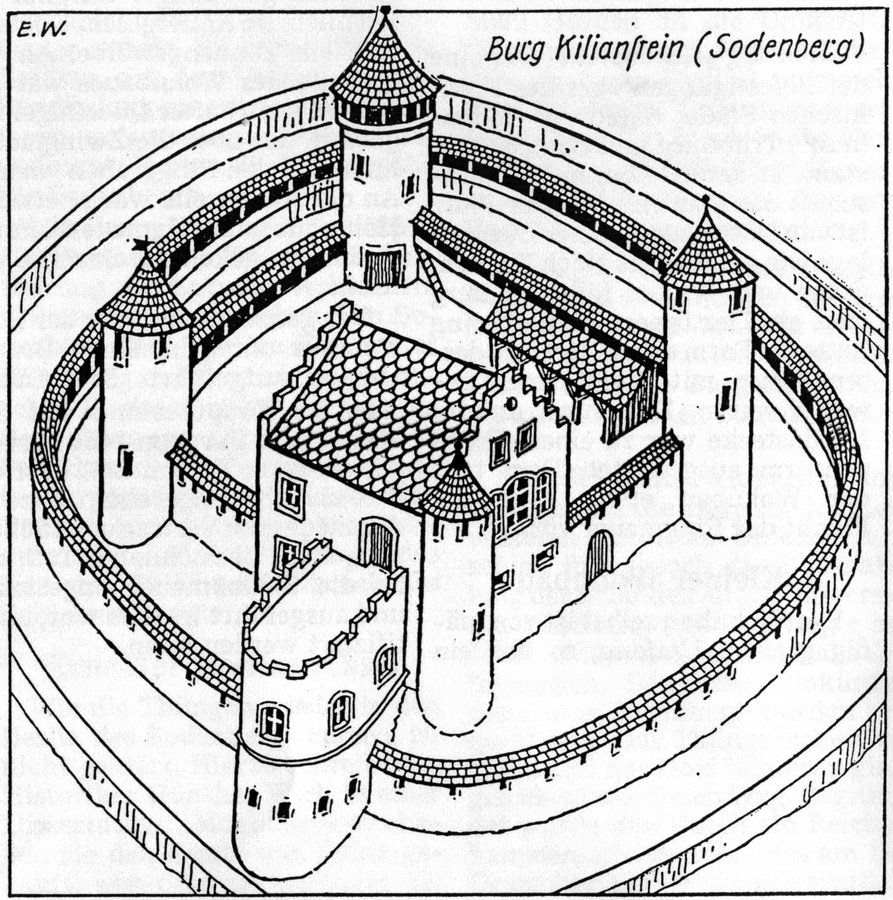

Die Burg „Kilianstein“ war eine der Befestigungen über der Fränkischen Saale: Salzburg, Bodenlaube, Trimburg und Saaleck und stand in unmittelbarer Nachbarschaft der Reußenburg. Der Platz ist von Natur aus zu einer Burganlage wie geschaffen. Nach Norden, Osten und Westen fällt der Berg steil ab. Der innere Mauerbering hatte die Form eines Vierecks, dessen Ecken mit Rundtürmen bewehrt waren. Der Turm an der Nordostecke war zu einem Treppenturm ausgestaltet. Dort tritt der Wohnbau etwas über die Flucht der Ringmauer vor.

Kleiner Wohnbau

Der Wohnbau selbst ist von mäßig großem Umfang, so daß ein ziemlich geräumiger Burghof offen blieb. Im Kellergeschoß befand sich ein Tonnengewölbe. An der Ostseite des Wohnbaues war ein großer, wehrhafter Querflügel angebaut, der über die Zwingmauer hinaus in den Ringgraben vortrat. An der Außenseite war er etwa in Höhe des Zwingmauerkammes durch ein gekehltes Gesimse geteilt.

Das ganze Mauerwerk der Burg war aus unregelmäßigen Bruchsteinen auf geführt. Die Anlage ging im Hauptbestand auf den Neubau der Burg um 1430 zurück. Als jüngerer Bestandteil darf die Streichwehr angesehen werden, die mit dem im Vertrag von 1562 als neugebaut bezeichneten Teil, der an die Schloßmauer angestoßen und ausgeführt worden war, iden¬tifiziert werden kann.